Dans les précédents exposés, on a pu percevoir des problèmes liés au vocabulaire. Un même mot, tel démocratie ou communauté, peut renvoyer à des contenus différents, à des articulations de notions hétérogènes. La démocratie politique, telle qu’elle ressort du Contrat social, a peu à voir avec la démocratie sociale, telle que la définit la doctrine pontificale. L’une ressort davantage de la “logique” du mode de groupement de forme Société, l’autre le la “logique” de la « communauté organique ».

Dans le modèle de Tönnies, le modèle de la « communauté organique » était présent, avec l’adjonction d’un trait “génocratique”, qui spécifiait la communauté organique en “communauté génocratique”, définie par le sang, le “germe” ou “gène” originel (ce trait n’était pas présent, on l’a vu dans le modèle pontifical).

Dans les modèles fascistes, le trait “génocratique” est dominant dans le modèle hitlérien, il est peu présent dans le modèle mussolinien.

Avant d’analyser ces deux conceptions, il est utile de caractériser brièvement, la situation historique au sein de laquelle les conceptions fascistes ont été élaborées et diffusées.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des mouvements socialistes de masse se sont développés dans les principaux pays d’Europe, dont la Russie. Ils visaient à instaurer un autre régime de production que le capitalisme. Dans le même temps, la survenue de crises de grande ampleur ont conduit à miner les fondements historiques de légitimité de ce régime de production. Le capitalisme ordinaire s’est partout développé en capitalisme impérialiste, avivant les contradictions entre puissances, portant à son comble la lutte pour les débouchés, et remettant en cause les partages de zones influences tels qu’ils s’étaient trouvés établis. Lors de la Première Guerre mondiale, ces différentes contradictions atteignent un paroxysme. La révolution russe, qui survient dans le cours même de cette guerre, ouvre pour les peuples une perspective nouvelle. La prétention de la classe prolétarienne à se poser en nouvelle classe dirigeante de la société, est sortie du domaine des idées pour s’affirmer dans les faits. Comme il en avait été le cas avec la Révolution française, les ondes de choc de la révolution russe se répercutent dans l’ensemble du monde.

En contrepoint, du côté du monde capitaliste, il est fait état de la situation de crise et de “décadence” qui affecte ce monde. Pour les classes dirigeantes des différentes puissances, dans le camp des vainqueurs comme celui des vaincus, il semble que l’heure ne soit plus aux compromis de classes. Dans l’immédiat, pour ce qui touche à l’extérieur, une coalition se constitue pour tenter d’abattre par les armes le nouveau régime social, encore en gestation, qui vise à s’édifier en Russie. A l’intérieur se pose aussi, de façon plus ou moins radicale, la nécessité d’en finir avec les prétentions populaires qui pourraient ambitionner le bouleversement des fondements du régime social et politique. Pour faire face à la “contagion” socialiste, on cherche les moyens de restreindre tout mode d’expression politique, de forme générale, se révélant à même de mettre en cause ces fondements, et plus spécialement les organisations qui donnent forme politique à ces aspirations.

Dans les pays vaincus, ou qui s’estiment lésés par le partage des zones d’influence, les contradictions sociales et politiques sont plus qu’ailleurs exacerbées. Plus qu’ailleurs aussi, on ne peut admettre que les perspectives socialistes et communistes puissent gagner les grandes masses à leur cause. Les politiques visant à un compromis entre classes ne sont plus ici opérantes. La possibilité d’une expression unifiée des différentes classes dans la sphère politique doit être combattue par divers moyens : déconstitution plus ou moins brutale de cette sphère générale, son morcellement, s’accompagnant ou non de flatteries identitaires, à l’égard des différentes catégories de population. Cela peut passer par la ma subversion de la forme de l’État et l’annihilation des organisations politiques elles-mêmes : plus spécialement socialistes, communistes, voire républicaines. Le musellement du peuple en tant que peuple politique, peut aussi soutenir un objectif de « revanche » contre les puissances rivales, une visée d’extension de sa puissance propre. Il va de soi que pour garantir une liberté de manœuvre pour un tel combat, il est préférable d’avoir à faire à une population incapable de se regrouper en fonction de perspectives d’ensemble.

Dans le cas du fascisme italien, y compris sous le déguisement d’un “anticapitalisme” d’opérette, il s’agit d’avoir les coudées franches pour maintenir les conditions de la production et de l’exploitation capitaliste, contre l’attrait qu’exerce sur les masses le processus d’édification du socialisme en Russie. Pour le national-socialisme allemand, la nécessité de préparer les conditions d’une reconquête de hégémonique en Europe, voire à l’échelle mondiale (Weltpolitik), est plus prégnante. Dans les deux cas s’expose la volonté d’en finir avec les politiques de conciliation de classes. Il faut à tout prix conjurer un mode de résolution “à la soviétique”, et pour cela détruire les institutions politiques inspirées de la première révolution (souveraineté du peuple, liberté, égalité civiles, représentation politique générale, etc.).

I – Le corporatisme fasciste

Sur la base de l’analyse de deux textes : Mussolini, L’État corporatif, et Giovanni Gentile, La doctrine du fascisme (texte paru sous la signature de Mussolini), quelques-uns des traits du corporatisme fasciste peuvent être dégagés.

Premier trait : l’idée de surmonter la crise du capitalisme en refusant la solution socialiste (soviétique)

Mussolini prend en compte les données de la situation :

— contradictions, crise, “décadence” du capitalisme,

— existence d’une mode de résolution socialiste des contradictions du mode capitaliste de production (Russie soviétique).

Mussolini prétend trouver une « troisième voie », non socialiste, qui puisse répondre à ce qu’il nomme la « crise du mode de production capitaliste ».

Il s’agit de surmonter, au moins dans la doctrine, cette crise du régime.

Selon lui, le capitalisme a connu de 1830 à 1870 une période dynamique, pleine de vitalité.

La concurrence, la lutte de tous contre tous, avaient les « coudées franches », les crises, les guerres étaient de courte durée et stimulaient l’économie.

Il exalte en quelque sorte les bienfaits de “l’état de nature” qui régnait alors dans la société.

A partir de 1870, il n’est plus question, indique-t-il, de donner libre cours à la concurrence, à la lutte pour la vie et la sélection des plus forts qui en découle. « Les premiers symptômes de la fatigue et de la déviation dans l’organisme capitaliste » apparaissent. S’ouvre alors une « phase statique » qui dure jusqu’à la seconde guerre mondiale. Puis s’annonce une « phase de décadence », ce qui était « physiologique » devient « pathologique ».

Il n’y a nul rejet ici du capitalisme, comme il en était le cas chez les premiers contre-révolutionnaires, on exalte au contraire le capitalisme dynamique et on déplore sa « décadence ».

Dans le texte de Giovanni Gentile, il est dit que le « libéralisme » (sous ses aspects économiques et politiques) a « accumulé une infinité de noeuds gordiens ». L’idée fasciste est de trancher ces noeuds pour que l’organisme survive et retrouve son dynamisme.

On critique le libéralisme parce qu’il a permis la démocratie politique, et que celle-ci porte en elle le socialisme.

Si le XIXe siècle a connu l’apogée de l’idée démocratique et socialiste, le XXe siècle devra réaliser « l’ère du fascisme ». On ouvrira ainsi une troisième voie entre un « super capitalisme » qui prépare le socialisme, et la solution soviétique.

Si le fascisme rejette le « super capitalisme », en tant qu’il représente la production organisée et déjà en partie socialisée, il ne rejette nullement la propriété privée, l’initiative privée, le capital. Il s’agit plutôt d’affirmer une revendication « libérale » : refus de l’étatisation de l’économie, de la rigidification de la vie économique, volonté de redonner au capitalisme sa vigueur première. Ce qui est décliné, c’est le caractère “social” que le capitalisme développe en partie, en contrepoint du caractère privé. C’est par cela qu’il est entré en décadence.

Mussolini pose toutefois la nécessité de se préoccuper de l’intérêt collectif. La solution fasciste devrait ainsi réaliser une « synthèse » entre capitalisme et socialisme. Il s’agit de :

— maintenir les rapports sociaux capitalistes et l’initiative privée dans la base économique.

— encadrer l’économie et les classes sociales au sommet politique.

Contrairement à la solution soviétique, on ne modifie pas la base économique et ses contradictions, seulement la forme de l’État : promotion d’un « État corporatiste ».

Deuxième trait : dissoudre la politique au sein d’institutions faisant fusionner économie et politique

Au plan économique, il s’agit de dépasser le “libéralisme” sans déboucher sur le « socialisme étatique ». Au plan politique, il convient de surmonter l’antithèse république-monarchie.

Ce double dépassement se réalise par la corporation et « l’État corporatiste ». La corporation réalisera une unité organique.

Par la métaphore organique, il s’agit de « transcender les intérêts contradictoires dans l’orbite commune du fascisme », « atteindre l’équilibre entre les intérêts et forces économiques », c’est-à-dire entre les classes.

Toutes les classes, toutes les unités en concurrence, devraient, par la magie de l’idée de corps organique, devenir des « molécules vivantes de l’immense organisme vivant de l’État corporatiste ».

Il faut pour cela, au plan politique, que les partis qui exposaient les intérêts contradictoires des différentes classes, ne puissent plus se manifester. Il convient donc de s’attaquer à toutes les formes politiques qui permettent l’expression de ces intérêts : suffrage universel, pouvoir du nombre, Chambre des députés, partis politiques, syndicats de classes. On projette de les remplacer par des « conseils corporatifs », une « assemblée des conseils de corporation » (par certains aspects une certaine “autogestion” de la production).

Dans ces nouveaux organes, les individus ne seraient plus représentés en tant qu’individus isolés, se groupant politiquement selon leurs intérêts de classe, mais en fonction des activités économiques immédiates auxquelles ils participent.

On pourrait alors remplacer la « définition quantitative » du peuple (souveraineté de la majorité) par une « définition qualitative », actualisation de l’idéal fasciste « dans la conscience et la volonté de tous ». Une telle définition qualitative conduit à exalter « l’homme concret », « l’homme au travail », « le producteur ». Contre « le fantoche abstrait » de l’individualisme libéral, cette conception « adhère à la vie », assure « la représentation directe des seuls intéressés ».

Autre trait : l’idée de discipline de la production « par les producteurs eux-mêmes »

Pour les théoriciens du fascisme corporatiste, la crise du régime a pour effet d’exacerber les insatisfactions, et celles-ci s’expriment comme exigences de classes dans le syndicalisme et plus encore dans les courants socialistes. Il faut à tout prix juguler ces formes d’expression.

Pour que les insatisfactions ne se cristallisent pas en « lutte de classes », il faut substituer aux formes socialistes d’organisation, des formes corporatives, « faire de la corporation la donnée sociale de la révolution (fasciste) », « canaliser » les aspirations ouvrières dans le procès immédiat de production.

Le producteur doit remplacer le citoyen.

Mussolini, quand il s’adresse aux ouvriers, il indique que, face aux carences du libéralisme, existent deux solutions :

— soit, à la façon socialiste, étatiser et développer la bureaucratie, les fonctionnaires.

— soit adopter la solution corporative, « solution de la discipline de la production confiée aux producteurs eux-mêmes ». On fera ainsi entrer toujours plus dans le processus de production et on les fera participer à sa nécessaire discipline.

On note ici le trait démagogique, qui connaîtra une longue postérité.

Le XXe siècle indique Mussolini sera le siècle de la puissance et de la gloire du travail. Les travailleurs deviendront « collaborateurs » de l’entreprise, au même titre que les fournisseurs de capitaux et les dirigeants techniques. En habituant les ouvriers à participer à la direction de la production, ne peut-on aussi les amener « à se convaincre » qu’il n’est pas facile de diriger le processus industriel, et par conséquent à admettre la hiérarchie des fonctions, la sélection des hommes dirigeants.

– Au plan proprement politique, se dégage un nouveau trait : remplacer la souveraineté du peuple par l’ordre organique des “libertés”

L’État fasciste se présente comme moyen de supprimer l’expression des luttes de classes populaires, notamment dans leur formulation marxiste. Selon Gentile, le fascisme est en effet « négation radicale » du socialisme marxiste, qui affirme des intérêts de classe hors de l’État organique, qui explique l’histoire par l’évolution de la production et la lutte de classes.

L’État fasciste, en prétendant surmonter la « dramatique contradiction » du capitalisme, vise à contrecarrer les conflits d’intérêts économiques, ou du moins leur expression, s’opposant à ce qu’ils aboutissent à la lutte des partis dans le domaine politique. La corporation permet la « fusion » de la discipline économique et de la discipline politique. Pour empêcher les conflits, il faut un pouvoir fort et volontaire qui ne doit pas hésiter à recourir à la violence contre les idéologies contraires au fascisme, notamment le marxisme. Il faut de la même façon supprimer les formes politiques qui permettent aux intérêts sociaux modernes de s’exprimer. L’État fasciste se pose ainsi en destructeur de l’État démocratique.

L’État fasciste doit « absorber » toutes les énergies et les intérêts, toute la puissance et l’énergie d’un peuple. « L’énergie vitale » doit émaner exclusivement de l’État organique et « pénétrer » toutes les volontés et les intelligences. Il doit se nicher au coeur de chacun, refaire la vie humaine, l’homme, faire parvenir l’esprit du fascisme jusqu’aux « plus extrêmes boutures de la société ».

Dans ce modèle fasciste corporatiste, on oppose à la liberté politique des individus et à la souveraineté politique, une “liberté organique” qui est celle de la communauté fasciste.

Qu’est-ce en effet que la liberté dans la doctrine fasciste ?

Gentile évoque « la libre volonté de l’homme », « créant son propre monde », liberté de « l’homme réel » au sein de son activité dans une communauté organique. Cette liberté s’oppose à la « liberté civile », l’égale liberté de tous et de chacun des hommes dans “l’état social”, telle que la concevait Rousseau.

La liberté fasciste est tout à la fois “liberté de l’état de nature” et subordination à l’ordre de la communauté organique.

Liberté organique : Inséré dans une totalité qui l’englobe, l’homme accède à une vie supérieure où il sacrifie son intérêt particulier, la communauté étant placée au-dessus des volontés individuelles. La liberté organique consiste à accomplir le rôle que la communauté alloue à chacun. Pour la masse, se soumettre à l’autorité et faire le sacrifice de ses intérêts individuels, pour les chefs conducteurs, entraîner la masse et la placer sous leur autorité.

Liberté de “l’état de nature” : La « vraie liberté » n’est pas pour l’individu isolé, elle est libre « lutte pour la vie », favorisant la sélection des plus forts. Cette vraie liberté ne peut ainsi admettre l’égalité des conditions et l’égalité politique. Mussolini exalte à cet égard « l’inégalité irrémédiable et féconde ».

La subordination des individus à la totalité organique, associée à la libre concurrence, légitiment doublement l’ordre hiérarchique.

Il va de soi que la souveraineté politique du peuple ne peut dans ces conditions être admise. Le peuple, selon Gentile, n’est pas d’ailleurs peuple politique, demos, mais l’ensemble de ceux qui ont le même développement et la même formation spirituelle, peuple unifié par un “esprit”, une volonté unique, pénétrant la conscience et la volonté de tous.

Autre trait important : le volontarisme spirituel (anti-matérialiste) qui aboutit à la violence négatrice

Dans la première période du capitalisme, c’est-à-dire la période d’essor, indique Mussolini, « l’esprit dominait la matière ». L’idée capitaliste en expansion parvenait à sublimer les contradictions du système, qui n’étaient pas encore pleinement développées. Mais, dans la phase de la « décadence », « la matière plie et subjugue l’esprit », autrement dit : les contradictions fondamentales (de la base matérielle capitaliste) s’imposent.

Le fascisme n’est pas selon Mussolini une réalité matérielle, mais une « réalité de l’esprit » (de la communauté organique). Le fascisme se veut « idéalisme », contre le matérialisme marxiste, tel que celui-ci prétend résoudre les contradictions du régime en s’attachant à résoudre les antagonismes développés dans sa base matérielle. L’idéalisme fasciste trouve son origine dans la volonté de subjuguer, et non de résoudre, les contradictions du capitalisme. Il valorise « la volonté », « la haute tension sociale », pour contrecarrer le mouvement objectif.

La libre volonté peut et doit créer son propre monde.

La libre volonté doit créer son propre monde contre ce qui se développe nécessairement dans le domaine politique (de par les contradictions contenues dans base matérielle du capitalisme) : les théories démocratiques, socialistes, l’idée d’un peuple souverain, les partis politiques de classe. La volonté fasciste se dresse par conséquent contre le libéralisme (politique), contre la « mystérieuse divinité » qu’on appelle le peuple, contre le communisme. Face à eux, « l’esprit doit prendre la place première ».

Toutefois, comme il ne s’agit pas vraiment de résoudre les contradictions sociales qui engendrent les oppositions politiques, il faut s’efforcer de détruire ces expressions, le suffrage politique, les assemblées politiques, les partis.

Au déterminisme de la matière, refusé, se substitue un déterminisme de l’esprit, qui doit plier le mouvement contradictoire de la réalité matérielle et ses expressions politiques. La doctrine fasciste recommande alors d’user de violence, notamment contre les partis et idées marxistes. Violence spirituelle et violence corporelle sont liées. La lutte contre les idées démocratiques et socialistes, ne fut-elle pas « conduite en même temps que les expéditions punitives ».

Dans le domaine international, on rejette de la même façon la paix et l’on prône la violence pour obtenir ce qui est conforme à “l’idéal”. Selon Gentile, la paix est une valeur étrangère au fascisme. Seule la guerre porte au maximum de tension l’énergie humaine.

Partisan de la guerre civile et des guerres à l’extérieur, le fascisme a d’abord surgi « sous l’aspect d’une négation violente contre toutes les idées que nous exécrions ».

Pour récapituler les différents traits du fascisme corporatiste, on peut dresser le tableau suivant :

— Idée de surmonter la crise capitaliste contre le mode de résolution socialiste, en maintenant les rapports de production fondés sur la propriété privée, en encadrant l’économie au sommet politique.

— Dissoudre l’expression politique des contradictions dans une structure organique économico-politique : corporations, Parlement corporatif, suppression des partis, des syndicats de classe, du Parlement politique.

— Liberté “organique” et liberté de l’état de nature : exaltation e l’inégalité et de la lutte, sélection des plus forts, places assignées à chacun dans l’ordre organique.

— Constitution de l’ordre fasciste contre l’expression des luttes de classes : volontarisme spirituel, violence négatrice.

On obtient une “synthèse” entre traits d’une forme de libéralisme économique (initiative privée, concurrence, propriété privée), associée à un ordre communautaire organique.

Si l’on dresse en parallèle, les traits du fascisme “génocratique” que l’on va examiner, on note quelques traits communs, mais aussi des traits spécifiques, propres à cette autre forme de fascisme :

— Idée de communauté de sang contre le peuple politiquement institué

— État “ethnique”, instrument de la communauté de sang

— Négation de tout ce qui contredit, divise, l’unité communautaire “raciale”

— Substitution de la lutte des races pour l’hégémonie à la lutte des classes pour la révolution

— Rejet de la liberté individuelle, de l’égalité, de la démocratie politique

— Destruction du marxisme

— Idéalisme et violence exterminatrice, anéantissement de la conscience

— Intégration corporatiste des ouvriers à la communauté fasciste, contre la lutte des classes.

Le trait communautaire génocratique et la lutte pour la prépondérance entre puissances, l’emporte ici.

II – Fascisme génocratique

On s’appuiera sur le texte de Hitler, Mein Kampf. On ne s’attardera pas toutefois sur la personne de l’auteur, on se centrera sur l’articulation de la doctrine.

Mein Kampf ne se présente pas comme chez Gentile sous forme de systématisation théorique du fascisme, ou comme chez Mussolini, en liant la nécessité corporatiste à des éléments d’analyse de la situation historique. L’ouvrage se présente comme un ensemble de récits ayant trait au combat national-socialiste, récits entrecoupés d’affirmations politiques, philosophiques, sans véritable analyse, mélange d’appréciations subjectives, de points de doctrine et de narrations événementielles.

Mein Kampf n’est pas centré sur la mise en avant d’un ordre corporatiste, mais sur la puissance allemande à reconquérir et étendre, elle-même, considérée en tant que communauté vivante. C’est par rapport à cet être vivant qu’est l’Allemagne (ou le Reich allemand) que l’on peut définir la nature du bien et du mal : est jugé bien ce qui lui permet de reconquérir sa puissance et sa vocation expansionniste, est considéré comme mauvais tout ce qui divise, affaiblit, l’Empire allemand, et notamment tous les hommes et toutes les idées qui ont joué dans le sens de sa défaite. Il n’y a pas d’appel à une moralité universelle.

Premier trait : l’unité de la communauté de sang contre le peuple politique.

La “nation” allemande ne se présente pas pour Hitler en tant que nation politique, mais comme « communauté du peuple » : communauté de race, de langue, de culture, tous ces éléments étant donnés a priori dans le “germe”, le sang, et non comme fruit d’une élaboration politique et historique.

Faute d’unité politique historiquement constituée, de construction consciente, l’unité présumée de la “nation” allemande ne peut se présenter que sous l’angle “racial”, ou “ethnique-culturel.

Dans la rhétorique de Mein Kampf, le thème du sang, du germe commun se trouve ainsi valorisé. Le peuple manque de cohésion s’il n’a pas de sang commun : le sang est à la base de sa « cohésion intime », c’est la base d’un « corps de peuple homogène ». « L’instinct de conservation » de la race est la première cause de formation des sociétés humaines. Ce qui divise la race, l’hybridation, l’apport de sang étranger, affaiblit la communauté nationale. Aucune tolérance sur les questions de race ne peut ainsi être admise.

Au sein de cette conception, l’ennemi se définit par rapport à ce qui affaiblit cette présumée unité raciale. Ainsi le marxisme est condamnable parce qu’il « conteste l’importance de l’unité ethnique » et lui substitue un principe politique « la prédominance du nombre et son poids mort ».

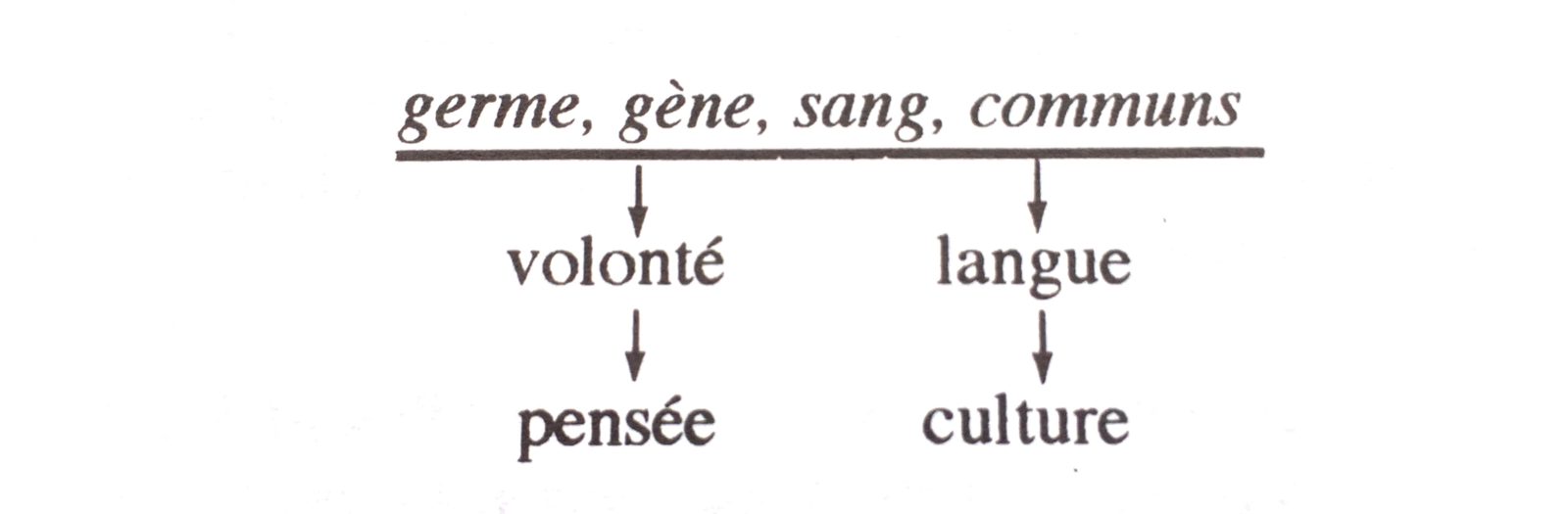

Le véritable peuple, selon Hitler, est une communauté génétique, homogène, identique à elle-même par la permanence du gène. L’identité de gène, de sang, porte l’identité de culture, de langue, comme dans la thématique de Tönnies. Un peuple est une communauté “d’esprit” parce qu’il a une origine raciale commune.

sang commun –> langue commune –> culture commune

La culture est une émanation de la race.

L’identité de sang permet de « prévenir la ruine des nations » et de dépasser les différences secondaires, c’est-à-dire les différences sociales, les contradictions de classe.

Le sentiment de solidarité se développe sur la base de « l’identité de caractère et de race ». La “culture” n’est donc pas universelle, elle est propre à chaque peuple et doit être préservée en tant que telle, contre toute menace “extérieure”, y compris des éléments issus de la culture, dans son sens premier, universaliste.

Chaque communauté se centre sur son “identité”, au-delà des contradictions sociales. En contrepoint, les communautés de race, de culture, “d’esprit” différents, s’opposent entre elles. Il est légitime de lutter pour son “identité” originelle, indépendamment de tout principe transcendant, en détruisant, asservissant les autres communautés, le principe suprême étant la communauté “ethnique-culturelle” elle-même.

La théorie de l’identité ethnique-culturelle légitime ainsi l’expansionnisme.

Dans « le jardin de la nature », écrit Hitler, des « caractères organiques » distinguent les espèces, les races, les unes des autres. Certaines races sont plus aptes que d’autres à « engendrer la civilisation » (sic). « Qui veut vivre doit combattre, exposant le droit à la victoire du meilleur et du plus fort ».

Ici aussi, comme chez Gentile, il y a exaltation d’un “état de nature” dans la société et entre peuples.

Deuxième trait découlant de la conception raciale culturelle : l’idée d’État ethnique s’opposant à l’État politique et aux limites territoriales.

Hitler pose les notions « d’État ethnique » ou encore « d’État germanique de nation allemande ». La nation n’est pas pour lui une formation historique et politique, l’État n’est pas la réunion de parties contractantes sur un territoire délimité. Il exprime un double rejet :

– à l’égard de l’État politique comme corps, association, des citoyens,

– à l’égard d’un territoire politiquement défini, de frontières politiques établies, internationalement reconnues.

L’État est « l’organisme social » que constitue un peuple (ethnique) pour conserver et multiplier la race, assurer son existence, développer ses facultés, ou encore « l’organisation d’une communauté d’êtres semblables par leurs caractères raciaux ».

Le thème de l’unité communautaire, indépendamment de toute frontière politique, légitime le droit à l’expansion, la conquête de « l’espace vital », partout où se trouve du sang allemand, partout où il réclame un « espace pour son existence ».

L’État n’est pas la cause de la culture, la vie, allemandes, cette cause est dans la race elle-même. Mais l’État est nécessaire pour que « les forces primitives liées à la race » puissent se perpétuer contre ce qui s’oppose à leur expansion. L’État n’est pas une institution se formant en fonction de principes, c’est un « instrument » au service de la communauté raciale. Il doit permettre de « créer une base de granit » : une race homogène sur laquelle il pourra s’élever. Autrement dit, l’État doit créer la base de la race homogène sur laquelle il est censé lui-même s’élever. L’effet doit devenir la cause, l’idée politique national-socialiste doit « créer » l’identité raciale.

Dans cette optique, la question des formes de l’État (république, monarchie) ne se pose pas. L’État qui convient est celui qui donne à la communauté raciale (et à la puissance allemande) les moyens de vivre et de s’étendre.

Troisième trait : la dénonciation du Juif comme élément dissociateur de la communauté raciale

Ce trait, souvent mis en avant de façon exclusive, ne peut être compris que si l’on a vu d’abord l’importance accordée à l’identité communautaire de race allemande, et à la lutte contre ce qui l’affaiblit (et qui affaiblit par là même les ambitions mondiales de la puissance allemande de l’époque).

Que représente « le Juif » dans la logique du discours national-socialiste ?

Contre le peuple politique (et ses contradictions susceptibles d’attenter à la volonté de puissance), Hitler veut l’unité du peuple racial : support nécessaire pour la volonté expansionniste (contre les autres puissances fondées sur d’autres principes que la race). L’unité raciale lui paraît devoir supprimer les antagonismes sociaux, les divisions internes, donner corps aux visées d’expansion vitale.

L’unité selon la race n’est cependant qu’une unité fantasmée. Dans la société moderne, même si l’on postule l’existence ou la recréation d’entités raciales homogènes, on ne supprime pas pour autant les contradictions sociales, riches et pauvres, capital et travail, etc. Dans la logique communautaire raciale, on peut « faire comme si » les contradictions, les divisions, ne provenaient que de l’extérieur de la communauté de race. Il convient pour cela de désigner qui, procédant d’une origine raciale distincte, se rend coupable des divisions internes : un élément extérieur qui se présente comme “introduit” dans le corps sain. La figure du “Juif” sert à incarner chez Hitler ce principe extérieur introduit dans « l’organisme allemand ».

La défaite de 1918 ne saurait trouver sa cause dans la communauté allemande elle-même, on doit rechercher une origine extérieure, « maladie », « poison », « toxine », qui se serait introduite au moyen du “Juif” dans ses différentes incarnations. La dénonciation de cette cause extérieure permet d’éluder la responsabilité de l’Empire allemand, et de concentrer sur une seule image à la fois le « principe vital » de la lutte entre peuples-races et tout ce qui menace et dissocie la puissance allemande. Le “Juif” sera donc pour Hitler, tout à la fois la liberté des échanges et le « capital international » (non national), le principe égalitaire, la lutte des classes, la révolution bourgeoise et la révolution soviétique, le capitalisme international ou manchestérien, le bolchevisme, le parlementarisme, l’universalisme, etc.

Les principes destructeurs [des Juifs s’opposent aux] principes constructeurs des peuples aryens.

L’amalgame est volontaire. Hitler veut focaliser sur un mot et une fraction de population, tout ce qui paraît affaiblir l’existence et la prédominance du principe allemand. On condamne tous ceux qui auraient provoqué la défaite : la presse marxiste et démocrate (“enjuivée”), qui a « répandu le mensonge » du militarisme allemand, les pacifistes qui ont encouragé les mauvaises alliances, ceux qui ont incité à la révolution, « dérobant la victoire à nos drapeaux », ceux qui ont abattu la monarchie, la « dictature des Soviets en Bavière » (qui ne fut que la « souveraineté passagère des Juifs »). La « doctrine juive du marxisme » a utilisé les maux sociaux, s’est distribuée en mouvement politique et syndical, qui tous deux visaient la destruction de « l’économie nationale ». Le bolchevisme lui-même n’est que la « tentative des Juifs du XXe siècle pour la domination du monde ». Remplaçant dans les pays du bolchevisme, les élites intellectuelle germaniques, il a donné naissance au « Juif sanguinaire et tyran des peuples » [le communisme soviétique et ses dirigeants], substituant à l’idée de démocratie, celle de dictature du prolétariat. Mais le Juif se bat aussi pour le parlementarisme, « instrument cher à sa race ».

Dans ces discours de propagande la figure du “Juif” se présente comme un véritable Protée. On le retrouve partout, et sous toutes les formes il entrave le libre jeu des forces allemandes et de l’expansion impériale : l’égalitarisme, le marxisme, mais aussi le « libéralisme manchestérien » (qui est « d’inspiration juive »), la franc-maçonnerie (« tombée entre ses mains »). Il encourage à l’intérieur les querelles entre la Prusse et la Bavière, il attise les conflits religieux, « fait de la bourgeoisie sa proie ». Il est à l’origine de la « francisation de la vie sociale », qui est « un enjuivement ». Il entrave l’alliance avec l’Angleterre, veut mettre la question tyrolienne en obstacle à l’unité de combat avec les britanniques, c’est lui qui fortifie le chauvinisme en France, etc.

Toutes les contradictions, les échecs de l’Allemagne, sont imputés à une seule cause sur laquelle on concentre tous les sentiments de haine et de rejet.

Quatrième trait : substituer à la lutte des classes pour la révolution, la lutte des races pour la prédominance allemande.

On peut percevoir qu’à travers la condamnation exclusive des “Juifs”, Hitler vise des enjeux de puissance, économiques, politiques, sociaux :

— s’opposer à la lutte des classes révolutionnaires pour la révolution socialiste

— préparer une politique d’expansion mondiale

« L’Allemagne sera puissance mondiale ou bien elle ne sera pas », tient-il à souligner.

Hitler n’admet pas la séparation entre classes sociales dans la communauté allemande, ce qui ne veut pas dire qu’il rejette le capitalisme (tout au moins sous la forme du capital “national” allemand). Il veut avant tout s’opposer à l’expression politique indépendante de la classe ouvrière allemande et à la révolution sociale.

A peine la nouvelle classe est-elle sortie de la transformation économique générale, que le Juif voit déjà nettement de quel nouvel entraîneur il dispose pour avancer lui-même. Il a d’abord employé la bourgeoisie comme bélier contre le mode de production féodal, maintenant il se sert de l’ouvrier contre le monde bourgeois.

La révolution de 1918 en Allemagne a constitué « le crime de Caïn », la « trahison la plus lâche » de toute l’histoire. Elle n’a pas exprimé les intérêts du peuple, mais ceux de la « canaille ténébreuse ».

La république, associée à la révolution, est l’expression de la défaite, de la renonciation territoriale, de l’avilissement de l’armée, la perte de la puissance mondiale de l’Allemagne.

Si Hitler refuse la lutte des classes, son expression politique, et surtout ses conséquences, il n’est pas pour autant pour la conciliation, de classes, il prétend donner à la lutte un principe plus fondamental, la lutte des peuples, des communautés les unes contre les autres.

Toutes les luttes qui embrasent le monde sont les luttes des peuples pour leur existence.

En 1848, en Autriche, on était déjà, précise-t-il, au début d’une « nouvelle lutte des races ». La guerre de 1914-1918 n’a pour sa part pas été autre chose que « la lutte du peuple allemand pour son existence sur le globe terrestre ». C’est là selon lui le sens de l’expression « guerre mondiale ».

La lutte de race, la lutte d’un peuple pour son existence, constitue pour Hitler le « plus authentique des droits de l’homme ». Chaque peuple a le droit de conquérir par le poing ce qui lui est refusé par la douceur. La lutte est conforme à la nature, c’est un moyen de développer la santé et la force de résistance de l’espèce. Pour les hommes, comme pour les animaux, le but suprême est la conservation de la race. C’est la justification la plus élevée de la lutte. Ainsi, le peuple lutte pour le « droit de l’homme ».

La substitution de la lutte des races à la lutte des classes, implique la subordination absolue de l’individu à une supposée communauté de race.

D’où le trait : rejet de la liberté individuelle et de la démocratie politique égalitaire.

La démocratie égalitaire est, selon Hitler, contraire aux « lois naturelles ». Il faut opposer à « l’humanité individualiste », « l’humanité selon la nature », et celle-ci implique la guerre entre peuples. L’humanité a « grandi dans une lutte perpétuelle […], la paix perpétuelle la conduirait au tombeau ». C’est au cri de « l’Allemagne au-dessus de tout le monde » que l’Allemagne peut combattre et non à celui du droit de vote universel et secret.

La liberté dont se réclame Hitler est la liberté de l’état de nature, le libre jeu des forces, la lutte guerrière, la victoire du « meilleur et du plus fort », la liberté de la lutte pour l’hégémonie, en vertu du droit de la race la plus forte à « chasser les races faibles », « dans la ruée finale vers la vie ».

Pour être elle-même, c’est-à-dire puissance mondiale, et réaliser « l’humanité selon la nature », l’Allemagne doit prendre le « chemin de la réalité » et non celui dont rêve « l’égalitarisme moderne ». On « n’accaparera pas les marchés mondiaux », on n’assurera pas au peuple allemand le territoire qui lui revient dans le monde, par la voie pacifique. Le peuple allemand a besoin d’un espace pour son existence, sa substance et sa puissance de combat. Il ne doit pas se borner aux frontières de 1914. Le « droit au sol » est un « devoir de la nature », qui ne reconnaît « pas de frontières politiques ». Le glaive devra donner la terre et la livrer « au travail et à la charrue allemande ».

La démocratie, le suffrage universel, sont eux aussi ennemis de l’entité raciale communautaire, ils s’opposent à la « véritable démocratie allemande », fondée sur « le principe aristocratique de la nature ». Le progrès ne se développe pas par les cerveaux d’une majorité, mais dans la tête d’un homme, « un grand homme ne peut être trouvé par une élection ». La malédiction pèse sur la conception démocratique mécaniste, contraire à celle de l’organisme vivant, qui place une tête au-dessus de la masse.

L’individu doit sacrifier son « égoïsme » à la communauté. Une telle disposition correspond au « caractère ethnique » allemand, à « la disposition au sacrifice » des aryens. Les aryens ont cette disposition d’esprit fondamentale, qu’on nomme « idéalisme », ou « aptitude de l’individu à se sacrifier à la communauté ». Un tel “idéalisme” répond « aux fins voulues par la nature » et amène l’homme a reconnaître volontairement les « privilèges de la force et de l’énergie ». Le « génie » doit agir « offensivement […] contre l’inertie de la masse ».

Ce principe d’imposition de la loi du plus fort joue aussi entre peuples. Elle amène la défaite et la soumission des peuples faibles, « maladifs » ou de « moindre courage ».

Autre trait : la nécessaire destruction du marxisme.

La réalisation des ambitions hégémoniques implique la destruction de ce qui exprime les antagonismes de la base dans la communauté allemande, ce qui expose la division réelle, la lutte des classes interne, c’est-à-dire le marxisme.

Le marxisme est pour Hitler le « fossoyeur » du peuple et du Reich allemands. Le problème « le plus important à résoudre » est ainsi la destruction du marxisme, « abcès qui ronge la chair de la nation ».

Et il lance une prophétie, qui a peut-être gardé un sens aujourd’hui :

Le jour où le marxisme sera brisé en Allemagne, elle verra ses chaînes brisées pour toujours.

Le marxisme représente pour Hitler le ferment de la lutte pour la destruction de « l’économie nationale », la domination du capital, de la « finance internationale ». C’est aussi le fruit de la démocratie. La lutte pour détruire le marxisme a partie liée avec le combat contre la démocratie.

Un trait secondaire dans la conception hitlérienne, se rapporte à la conception corporatiste, plus ou moins imitée du modèle italien.

Hitler reconnaît qu’existent des différences dans les conditions sociales, mais celles-ci ne doivent pas conduire à la lutte des classes. Il convient dès lors de se préoccuper du sort des ouvriers, afin qu’ils cessent d’être attirés par les syndicats de classe, les partis sociaux-démocrates et communistes.

L’idée syndicale elle-même n’est pas à rejeter, étant susceptible d’être intégrée dans une conception communautaire. Le syndicat peut très bien cadrer avec « l’esprit de solidarité », être mobilisé pour « l’action nationale », introduire dans la vie courante « un surcroît de sens social ». Pour que le syndicat aille dans le sens de la solidarité, il faut dissocier ce qui ressortit à la défense des droits immédiats des travailleurs, de ce qui ressortit de la défense d’un parti pour la lutte politique de classe. Si l’on extirpe du syndicat tous les facteurs d’incitation à la lutte politique, il peut devenir un rouage du national-socialisme.

L’obstacle à l’intégration dans l’organisation nazie, n’est pas ainsi le syndicat, mais ceux qui veulent insuffler un esprit de lutte politique en son sein. Il faut ainsi substituer aux syndicats et corporations marxistes, des syndicats, corporations nazies. La corporation nazie ne visera pas à constituer « une classe », elle sera organe de représentation professionnelle, intégrant les travailleurs « dans la vie économique nationale ». Le syndicat pourra aussi servir à développer la « disposition d’esprit idéaliste », c’est-à-dire la lutte contre l’égoïsme, donnant plus de « sens social », notamment aux ouvriers.

Pour prix du renoncement des ouvriers à l’internationalisme, le patronat devra faire quelques concessions. Intégrée dans un Parlement économique, la corporation, débarrassée de la politique, pourra alors devenir « la pierre angulaire de la société ». Une fois délivrée du marxisme, on pourra encourager au sein des corporations l’esprit d’autonomie. L’autonomie permet en effet de faire émerger les meilleurs par un processus de sélection « naturel ».

L’extension de la liberté, indique Hitler, augmente, plus que la contrainte, la capacité d’action d’un seul, elle favorise la sélection, poussant en avant le plus habile, le plus capable, le plus laborieux.

Autre trait : le lien entre “idéalisme” et violence pour réaliser l’idée fasciste, le caractère annihilateur de cette violence dans le nazisme.

Il ne s’agit pas pour le nazisme, pas plus que pour le fascisme corporatiste, de supprimer les contradictions de la base capitaliste, mais d’empêcher qu’elles ne parviennent à l’expression politique. Il faut donc détruire les partis, la vie politique.

L’idéalisme dont se réclame Hitler, veut ouvertement forcer la réalité, et pour se faire, forger les moyens capables d’anéantir tout ce qui contredit “l’idéal”. L’idéalisme, professe-t-il, est nécessaire pour faire exister les formations organisées. Il faut stimuler la communauté nationale, créer même l’organisme vivant, créer le « sentiment national », « nationaliser la masse », la rendre conforme à l’esprit “génocratique” et aux visées de prépondérance.

Par l’idée, on devra forger ce qui était censé être à la base de l’idéal lui-même. Il faut que la masse, qui se pense encore comme individu ou classe, se pense d’abord comme race, entité ethnique.

L’idéalisme n’est-il pas cette disposition d’esprit fondamentale qui porte l’individu à se sacrifier pour la communauté ? Si ce genre d’idéalisme disparaît, « la force qui forme la communauté s’affaiblit ».

La formation sociale moderne fondée sur l’individuation et les principe de regroupement selon les intérêts de classes, menace la communauté, comme dans la thématique de Tönnies. Pour que l’idéalisme fasciste devienne pour le peuple « les lois de base » de sa communauté, il faudra associer à l’idée « la force brutale », afin de détruire les conceptions opposées. Il ne doit y avoir aucune tolérance en la matière, mais au contraire « intolérance fanatique ». D’où deux aspects liés dans le combat national-socialiste :

— Donner à la force matérielle, une “base idéale”, spirituelle. Hitler parle de donner « une base spirituelle à la persécution ».

— Bien voir cependant qu’on ne peut exterminer avec l’idée seule les conceptions opposées. Il faut ainsi appuyer « l’idée sur la terreur », « étayer la propagande par la force brutale », lier violence spirituelle et corporelle.

Il faut comprendre, indique Hitler, que la destruction d’une conception philosophique opposée, ne pourra finalement s’effectuer que par « l’extermination progressive de tous les êtres de réelle valeur » qui sont porteurs d’une telle conception.

Les sections d’assaut (S.A.) constituent alors une telle force, au service de “l’idéal”. Les sections d’assaut sont « une force morale pénétrée de l’idéal national-socialiste », une « troupe de choc parfaite », un instrument pour la pénétration et le « renforcement de l’idéal ».

Il s’agit bien de détruire, et non d’une simple violence punitive comme cela prédomine dans la version corporatiste italienne.

D’où le trait destructeur.

Les mots briser, détruire, exterminer, anéantir, reviennent dans tout le texte. Ils sont là pour exposer comment réaliser “l’idéal”.

« Pour gagner l’âme d’un peuple », il faut, en même temps qu’on lutte pour atteindre son propre but, « détruire tout ennemi » qui cherche à lui faire obstacle.

Détruire le marxisme, la démocratie, le parlementarisme, la presse libérale, les partis, et “les Juifs” qui représentent tous ces obstacles à la fois.

Un autre aspect de la destruction se pose dans la théorisation eugéniste. Il faut aussi détruire les êtres faibles, « dégénérés », à l’intérieur même de la communauté.

Pourquoi ?

On a vu qu’Hitler s’appuyait sur l’idée d’une supériorité native du sang allemand. Pour maintenir la plausibilité d’un tel postulat, il faut éliminer tout ce qui pourrait révéler un défaut, une faiblesse, une « dégénérescence de la race » : malades, « tarés », êtres « moralement déficients ».

Ce thème irrationnel est doté d’une certaine “rationalité” au sein de la logique d’ensemble. Tout ce qui attente à « l’énergie vitale » du peuple-race doit être détruit, pour conformer la réalité à “l’idéal”, réaliser, par la violence et la destruction, « une humanité selon la nature ». La nature indique Hitler, ne s’embarrasse pas de « considérations égoïstes », de « manies » pour sauver « les malingres ou les maladifs ». A l’égard de l’individu qui n’est pas apte à affronter « la tourmente de la vie », elle opère une sélection, « en les rappelant brutalement à elle ». Le nazisme doit réaliser ici la tâche que la nature n’accomplit pas toujours spontanément.

Après l’anéantissement des forces organisées, la destruction physique des individus, l’anéantissement de la conscience.

Pour créer la « communauté de foi et de combat », il faut aussi conquérir les consciences de la grande masse, où ce qui en reste, d’où le rôle imparti à la propagande.

Quel est l’objectif de la propagande ?

Ce n’est pas d’expliquer, analyser, éclairer les consciences, mais de faire pénétrer, propager l’idée, de gagner à celle-ci « le matériel humain à malaxer », tout en désagrégeant l’ordre des choses existant.

La propagande n’est pas un but, mais « un moyen au service d’un but ». Etant un moyen, elle doit avoir une forme adaptée à l’objectif.

La propagande ne doit pas rechercher la vérité, surtout si celle-ci est favorable au parti adverse, elle doit « souligner exclusivement le bon droit du parti que l’on représente ». Elle se fonde sur l’idée que le peuple est incapable de réflexion et n’a pas vocation à la souveraineté politique. Selon Hitler, les individus ne se forment pas leurs opinions en fonction de leur pratique sociale, de leurs connaissances. Leurs opinions sont « suscitées » par « l’information », pourvu que celle-ci soit propagée « avec persévérance ».

Pour atteindre la masse, il faut trouver une forme « psychologiquement appropriée », qui convienne à la « psychologie des masses ». La faculté d’assimilation de la masse est supposée restreinte, la masse serait peu accessible aux « idées et raisonnements abstraits ». A « l’égal des femmes », elle serait « dominée par les sentiments », l’instinct, atteinte de « paresse intellectuelle » et de « présomption ». La masse, « partie de la nature », n’est accessible qu’à ce « qui est entier et fort », elle se soumet à l’énergie. User avec elle d’objectivité serait faiblesse, l’affirmation de la volonté constitue au contraire une force.

La propagande doit savoir utiliser « les ressorts des passions fanatiques », et même « hystériques », qui sont à la base des grands bouleversements. Il ne faut pas « instruire scientifiquement » l’individu isolé, mais attirer l’attention des masses sur des faits, événements, nécessités, faire appel au sensible, aux « forces mystérieuses », très peu à la raison, empoigner dans le « domaine des sentiments », là où se trouvent « les ressorts secrets de ses réactions ».

La propagande n’est pas plus une explication scientifique qu’une affiche n’est de l’art. L’art de l’affiche, de la réclame politique, est d’attirer l’attention de la foule sur des formes et des couleurs. Plus la teneur scientifique sera faible, plus elle s’adressera exclusivement aux sens de la foule, « plus son succès sera décisif ». Il faut en appeler à « l’expérience intime », ne pas argumenter, mais procéder par formules affirmatives, concentrées, par expressions stéréotypées, des points peu nombreux, constamment repris, répétés avec opiniâtreté, aussi longtemps que nécessaire.

« L’attention sera concentrée », par amalgame, sur un seul ennemi, il faudra « mettre dans le même tas » une pluralité d’adversaires, pour qu’il semble à la masse que la lutte est menée contre un seul ennemi.

Toutefois, si les masses sont jugées inertes, dominées par leurs instincts, leurs sentiments, plus que par la raison, Hitler suspecte les individus de conserver une part de libre-arbitre. Pour réduire ce libre-arbitre, il recommande d’opérer dans la pénombre, au moment crépusculaire, alors que s’affaiblit le libre-arbitre, que la volonté des hommes ne peut plus s’opposer avec énergie aux tentatives de suggérer une volonté étrangère. Il faut utiliser la suggestion collective, la pression de la communauté, pour dissoudre la libre volonté individuelle.

Il faut aussi préférer la parole à l’écrit. Par la parole, le propagandiste joue sur les sentiments plus que sur la raison. Il ne se place pas par rapport à une vérité scientifique, mais exerce un rapport d’emprise sur l’auditoire. Les individus peuvent difficilement faire intervenir leur jugement sur une parole fluide, non fixée. L’écrit garde pour sa part toujours la même forme, pour tous. Il peut être l’objet d’un examen rationnel qui est préjudiciable dans la propagande.

L’éducation ne devra pas non plus viser à développer les facultés rationnelles, le savoir, le développement de la conscience. L’éducation doit servir à former le caractère, la force, la volonté, l’amour des responsabilités, la capacité de décision. Il faut privilégier le sport qui forme des individus hardis, adroits, endurcis, et qui développe les conditions d’une supériorité de la communauté allemande sur les autres peuples.

Pour conclure, on peut relever les traits communs entre les deux modèles aussi bien que les divergences de focalisation.

Traits communs :

— Refus de l’expression politique des classes et de leur lutte, et de ses effets révolutionnaires.

— Rejet du matérialisme et du marxisme.

— Opposition à la liberté politique citoyenne, à l’égalité, à la souveraineté du nombre, au Parlement politique, la représentation et l’organisation politiques des différentes classes.

— Prévalence de “l’état de nature” de la lutte des plus forts, contre “l’état social” issu de conventions.

— Ordre organique contre l’égoïsme individuel et de classe ; hiérarchie, inégalité, subordination ; représentation fonctionnelle, ordre des “autonomies”

— Disposition d’esprit “idéaliste” et violence négatrice pour conformer le monde à l’Idée.

Centrations différentes :

– Pour le fascisme corporatiste, il s’agit avant tout de juguler la lutte de classes et ses expressions politiques, par l’organisation corporative, l’État organique. Le trait de la communauté ethnique est subordonné, la dimension “raciale” est peu prégnante.

– Pour le fascisme génocratique, la dimension “raciale” fonde la légitimité de la politique expansionniste et de révision territoriale : mise en avant de la communauté raciale, « État ethnique », destruction de l’élément “étranger” introduit dans le “corps sain”, subordination des peuples, violence exterminatrice.

1936

Mussolini, L’État corporatif, Florence, 1936.

Mussolini (G. Gentile), « La dottrina del fascismo », Nouvelle Encyclopédie Italienne, volume XIV, Rome, 1937.

Hitler, Mein Kampf, Nouvelles éditions latines, Paris, 1934.