La notion de corps politique dans le Contrat social

La formation d’un “commun” non communautaire

Tout le monde ou presque a lu, ou connaît indirectement, le Contrat social de Rousseau. Mais souvent, cette impression de familiarité immédiate, peut masquer une incompréhension de la logique d’ensemble de l’œuvre. On répète les idées reçues sur le principe de délégation, la démocratie directe, etc., sans toujours avoir bien saisi l’articulation des différentes notions.

Où situer Rousseau par rapport à la distinction communauté/société ? Rousseau emploie parfois le mot communauté, il utilise des métaphores organiques, se situerait-il donc du côté des “communautaristes” ? Nous ne le pensons pas, et l’examen du vocabulaire qu’il utilise et de la logique de l’oeuvre, semblent au contraire montrer qu’il est un des théoriciens les plus parfaits de la forme société.

Pour bien dégager sa conception de l’organisation sociale et politique, et situer ainsi comment peut être comprise la notion de “corps politique” chez Rousseau, on étudiera d’abord le vocabulaire (notions de société, rapports entre morale et politique, état de nature et état social, liberté, égalité, échange, contrat social), et sur cette base, comment il établit sa méthode pour la formation des sociétés politiques.

Vocabulaire

La société, pour Rousseau : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas.

La société n’est pas pour Rousseau un mode quelconque de rassemblement humain. Une agrégation d’hommes, des troupeaux et leurs maîtres ne font pas société. La société n’est pas un “être ensemble” immédiatement donné.

Ce n’est pas une catégorie de la préhistoire des hommes, lorsque rien ne les différenciait vraiment des animaux.

La société ne se réduit pas non plus à une simple « fréquentation mutuelle ». La fréquentation mutuelle est une condition nécessaire, mais non suffisante pour la formation des sociétés.

Pour qu’il y ait société, il faut que cette fréquentation soit réputée société, c’est-à-dire qu’il existe un minimum d’accord, de règles, de conventions, communes.

La société humaine n’est fondée que sur la foi et la convention.

Le véritable ordre social vient des conventions.

Rousseau parle de « société humaine », c’est dire qu’il met en relation homme et société. Il ne pose pas le “social” comme une entité antérieure et supérieure aux hommes, comme le font par exemple les contre-révolutionnaires français, ou les romantiques allemands. La société n’est pas pour lui une réalité sui generis, s’engendrant elle-même, comme le posent les physiologues sociaux, les premiers sociologues.

La société est un produit, un produit de la fréquentation entre les hommes, une élaboration de ce rapport, une construction, non un ensemble de rapports pré-donnés.

Bien que la société ne soit pas une réalité auto-engendrée, extérieure aux hommes qui la composent, elle est distincte, dans sa forme, des éléments qui la constituent, elle a des attributs propres.

On pourrait dire que la société, la “forme sociale”, constitue une médiation entre l’homme de nature et l’homme socialisé (vraiment homme, conforme à son “essence” spécifique d’homme). Par cette médiation, les hommes peuvent transformer les hommes. Les « moeurs », les manières d’être de l’homme, sont liées à l’état dans lequel il se trouve. C’est en transformant l’état dans lequel il se trouve, le milieu général, que l’homme peut se transformer lui-même.

Hommes “de nature” ==> Forme sociale générale (médiation) ==> Hommes socialisés

On va voir de plus près comment se forme pour Rousseau la société humaine, la part du donné, de la nature, et la part du construit, de la convention.

On a dit qu’une condition nécessaire, évidente, pour la formation des sociétés, était la fréquentation mutuelle.

Que la condition suffisante était l’accord, la convention, les règles communes, si ténues soient-elles.

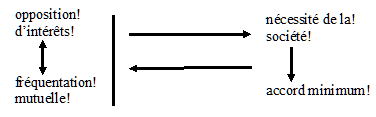

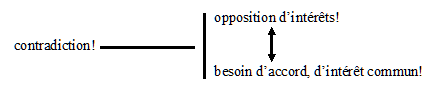

Les conditions naturelles de la « fréquentation mutuelle » des hommes (si l’on prend “naturel” au sens de spontané) sont l’opposition des intérêts. C’est cette opposition d’intérêts dans le cadre d’une fréquentation mutuelle qui rend nécessaire l’établissement des sociétés, mais c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui la rend possible.

Si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible.

Ce schéma suppose qu’en dépit des oppositions, il y ait le contenu d’un accord possible, que la société en réalise la virtualité.

Cette question de l’engendrement mutuel de la société (produit conventionnel des hommes) et des hommes (dans leur qualité spécifique), est liée à l’idée de transformation de l’homme par l’homme, par la médiation de la forme sociale.

Il faut à cet égard examiner le rapport existant chez Rousseau entre morale et politique. A propos du Contrat social, Bertrand de Jouvenel parle de « l’incursion d’un moraliste dans le champ des institutions civiles ». Et Rousseau dit lui-même dans l’Emile :

Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n’entendront jamais rien aux deux.

Que faut-il donc entendre à propos de ce rapport entre morale et politique ? Il ne s’agit pas ici de signifier qu’on doit ajouter une dimension “éthique” à la politique, mais de percevoir le rapport concret qui existe entre institutions politiques et moeurs humaines dans leur généralité.

La morale concerne les hommes, ce qui est relatif à leurs manières d’agir, d’être, leurs usages en société. La politique concerne la société, son organisation générale qui a une incidence sur les moeurs.

Rousseau établit un lien entre morale et hommes, politique et société.

Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n’entendront jamais rien à aucune des deux. […] Il faut étudier la société par les hommes et les hommes par la société.

Le lien entre morale et politique expose aussi une relation entre l’homme et la société.

Pas plus qu’il n’y a d’entité sociale extérieure aux hommes, il n’y a de moralité humaine “pure”, de manières d’être qui ne doivent rien aux institutions sociales.

La “morale” ne peut étudier la question de la “sociabilité” de l’homme, celle de sa bonté ou de sa méchanceté, en dehors de toute condition sociale. Il faut voir d’un côté les hommes, les peuples, de l’autre le gouvernement, les institutions, et les rapports entre eux.

L’homme n’est pas mauvais par nature, insociable ou sociable par nature.

L’homme est mauvais ou bon, si les conditions le rendent tel, il est sociable ou insociable selon que les formes politiques l’élèvent ou le dépravent.

Les vices ne viennent pas de l’homme, mais de l’homme mal gouverné.

Les moeurs sont liées aux conditions sociales dans lesquelles agit l’homme. D’où l’importance accordée par Rousseau aux conditions sociales, aux formes politiques, « l’idée que tout tenait radicalement à la politique ».

La question du rapport entre morale et politique, en appelle une autre, la question des conditions qui rendent l’homme bon et vertueux (on verra plus loin le sens du mot vertu). Pas d’utopie en la matière. Jean-Jacques Rousseau indique qu’il

Il faut prendre les hommes tels qu’ils sont et les lois telles qu’elles peuvent être.

On s’appuie sur ce qui est, mais on transforme ce qui est au moyen de “formes” possibles. On postule ainsi que les hommes peuvent contribuer à produire leurs propres conditions d’existence, ce qui sera contesté par les contre-révolutionnaires.

Contrairement à une idée répandue, le problème pour Rousseau n’est pas de retourner à la vie sauvage, mais de rechercher les bonnes institutions politiques.

Faut-il détruire les sociétés, anéantir le tien et le mien, et retourner vivre parmi les ours ?

Non s’écrie-t-il. L’idée d’un retour à une vie primitive, c’est ce que mes adversaires tirent de mes discours. L’homme bon, en dehors de la société, est ici une fiction théorique, qui permet, en isolant les facteurs, de faire la part des conditions sociales sur les moeurs, les manières d’être des hommes.

La vie sociale, telle qu’elle s’est développée, sans bonnes institutions politiques, développe deux aspects : dépravation, mais aussi élévation.

Si l’homme vivait isolé, il aurait peu d’avantages sur les autres animaux, c’est dans la fréquentation mutuelle que se développent ses plus sublimes facultés et que se développe l’excellence de sa nature.

Selon les conditions sociales ( et les institutions politiques qui les “gouvernent”), la dépravation ou l’élévation de l’homme prédominent : « Le peuple est ce que la nature de son gouvernement le fait. »

— La vie sociale (bien gouvernée) fait les peuples vertueux.

— La vie sociale (mal gouvernée) fait les peuples corrompus.

En corollaire, l’homme se doit ou non à la société.

— Si le gouvernement est bon, la société vertueuse, l’homme se doit tout entier à la cité, et c’est la logique du Contrat social (société fondée sur l’intérêt commun).

— Si le gouvernement est mauvais, la société corrompue, l’homme se doit d’abord à lui-même, et c’est la logique de l’Emile.

Il y a cohérence entre les deux options possibles, en fonction des conditions.

État de nature, état social

C’est en fonction du processus d’engendrement mutuel entre l’homme et la société qu’on peut analyser les notions d’état de nature et d’état social.

Au début du Contrat social, Rousseau écrit : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. »

On a pu interpréter cette phrase ainsi :

L’homme est libre dans l’état de nature, esclave dans la société.

Voyons d’abord ce que signifie « l’homme est né libre ».

Il ne s’agit pas ici de se référer à la liberté de l’homme de l’état de nature, liberté relative selon Rousseau, mais à la nature (“essence”) commune à tous les hommes, leur qualité spécifique, leur capacité à décider ce qui convient à leur conservation.

Partout il est dans les fers.

Ici, il s’agit de se référer aux sociétés, telles qu’elles sont, mal gouvernées, soumettant l’homme à des rapports de force.

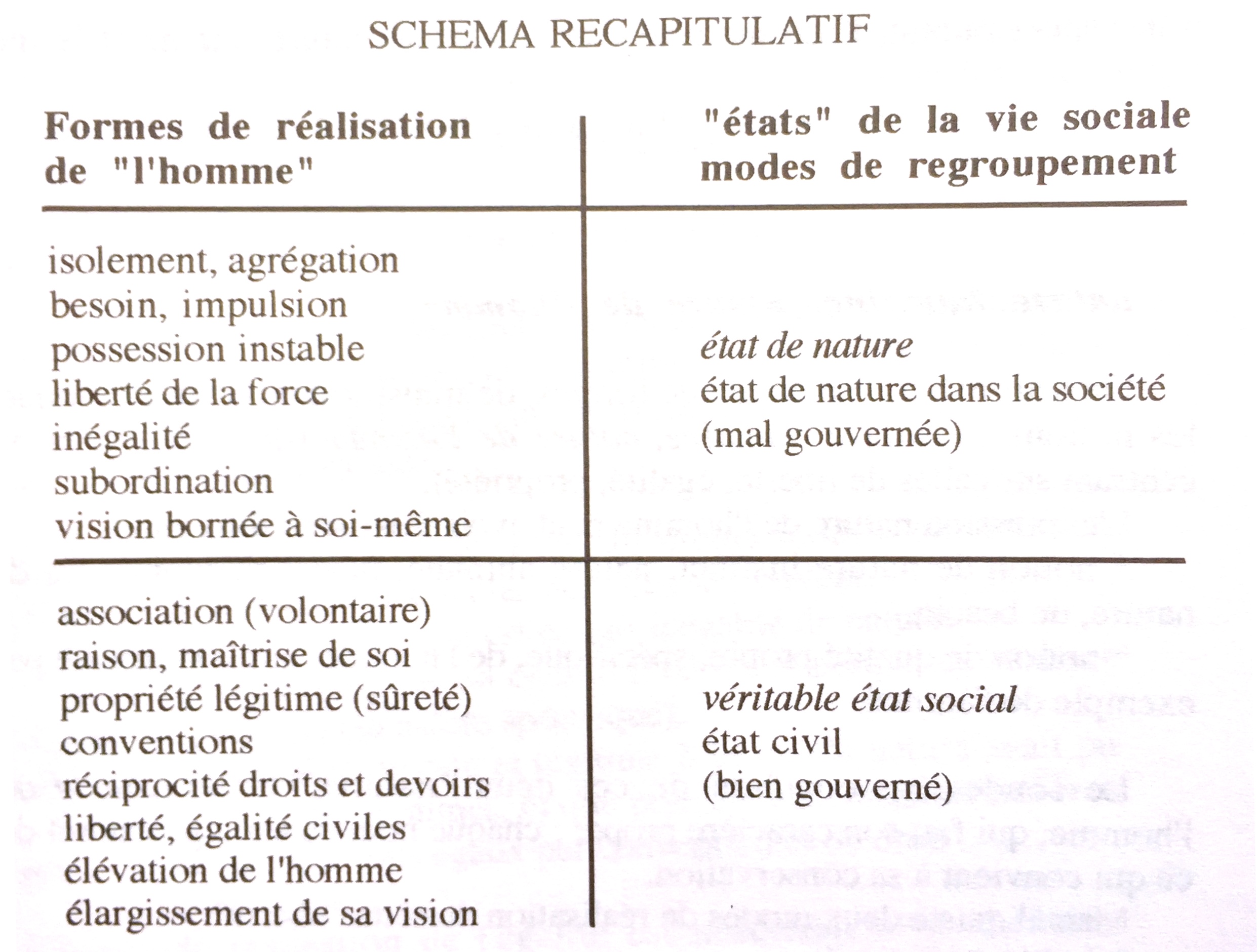

Si l’on se centre sur le Contrat social, pour étudier les notions état de nature et état social, on observe qu’il y a en fait deux états de nature :

– un état de nature premier, primitif, l’homme isolé, qui sert à penser le rôle des conditions sociales.

– un état de nature “dans la vie sociale”, qui n’est encore qu’un prolongement des conditions spontanées de la fréquentation mutuelle, avec opposition des intérêts et des forces, qui aboutissent à des rapports de subordination.

L’homme reste un « tout parfait et solitaire » dans sa rencontre avec d’autres, il continue à ne « regarder que lui-même », ayant une vision « bornée par ses propres limites ».

C’est le règne des impulsions, des instincts, d’une multitude, le droit illimité à tout ce qui tente un individu, la soumission aux rapports de force d’une sorte de loi de la jungle.

L’état de nature, dans le cadre de la fréquentation mutuelle, semble porter les hommes à « s’entre-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent ».

La possession repose sur la force, il n’y a pas de droit légitime à la propriété de soi-même ou de ses biens, pas de droits véritables, car il n’y a pas de devoirs.

Mais cet « état de guerre » ne vient pas de l’homme, d’une quelconque agressivité naturelle, mais des conditions sociales. Ainsi indique Rousseau, on ne doit pas donner pour lois de la nature ce qui relève de conditions sociales.

L’état de nature sert ici à définir la transformation des conditions par l’état social.

Il faut voir aussi deux aspects dans l’état social.

* Le premier état social : la société de fait.

Elle a développé le besoin d’un accord, d’une réunion des forces, mais l’opposition des intérêts empêche qu’il y ait vraiment unité. Deux tendances :

* Le véritable état social se développe sur cette base contradictoire.

Il y a, indique Rousseau, plusieurs manières de grouper les hommes, mais une seule de les réunir. Pour les réunir, il faut se fonder uniquement sur l’intérêt commun (c’est l’objet du Contrat social). Par cette médiation, on peut dépasser la contradiction entre intérêts privés, en guerre, et intérêt commun.

C’est uniquement sur cet intérêt que la société doit être gouvernée.

Les hommes se transforment en changeant d’état, de conditions de vie sociale.

Dans le premier état, l’homme même pourvu de liberté (liberté de l’état de nature) est soumis à des rapports sociaux qui s’établissent à son insu. Dans le second état, les rapports sociaux ressortent de la pratique consciente des hommes.

Dans les deux cas, le mode de regroupement est fondé sur la « préférence que chacun se donne », mais selon les conditions, la préférence que chacun se donne aboutit à mettre en avant des intérêts étroits ou généraux.

Tout ne s’accomplit pas de façon magique. S’il ne peut y avoir de citoyen sans qu’existe une “forme Cité”, l’homme privé peut se perpétuer même dans les conditions de la cité. On a dans le tableau récapitulatif isolé les facteurs. Dans la réalité, on peut considérer qu’existent des états mixtes qui donnent à voir des contradictions spécifiques :

– L’opposition entre l’homme et le citoyen (le même homme présente un double caractère).

Le citoyen veut le bien de la cité dont découle son propre bien, mais l’homme privé défend son intérêt immédiat, en contradiction avec le bien commun.

Plus la cité est véritablement sociale, dirigée par le bien commun, plus le citoyen peut subordonner l’homme privé. A l’inverse, moins il y a de bien public, plus l’intérêt de l’homme privé s’impose. Si se dissout tout aspect public, l’homme retourne à l’état de nature, même si le mot république subsiste.

« Ce n’est pas république, s’il n’y a rien de public », indiquait déjà Jean Bodin en 1576.

Nature humaine, nature de l’homme

On retrouve ce même jeu de formes, de transformation, en examinant les notions de nature humaine, nature de l’homme (de même qu’en se centrant sur celles de liberté, égalité, propriété).

L’expression « nature de l’homme » peut avoir deux sens différents :

* notion de nature-instinct, nature animale, homme comme être de nature, de besoin.

* notion de qualité propre, spécifique, de l’homme, qui le distingue par exemple de l’animal.

Le fondement commun de ces deux “natures” est la liberté de l’homme, qui fait son caractère propre : chaque homme est juge naturel de ce qui convient à sa conservation.

Mais il existe deux modes de réalisation de cette “liberté” :

* la liberté naturelle :

— isolement de chaque homme dans l’état de nature,

— droit illimité à tout ce qui tente l’individu, limité par les forces dont il dispose et les rapports de force issus de la fréquentation avec d’autres hommes.

— l’homme décide au gré de ses impulsions et des rapports de force.

Cette liberté aboutit donc à des rapports de dépendance : par rapport à ses impulsions, par rapport aux impulsions des autres (plus ou moins puissants).

* la liberté civile ou conventionnelle :

— la liberté est égale pour tous par convention,

— il n’y a plus de soumission aux rapports de force ou à d’autres hommes, mais obéissance aux lois communes et maîtrise de ses propres impulsions.

Pour que cette liberté puisse se réaliser, il est nécessaire qu’il y ait égalité : loi égale pour tous, mêmes droits, mêmes devoirs.

Dès qu’il y a inégalité, les conditions de la liberté civile sont menacées, car l’inégalité suscite les rapports de force, de dépendance des hommes à l’égard d’autres hommes.

L’idée d’égalité chez Rousseau est fondée sur l’idée qu’existe un même droit naturel pour tous, qu’il n’y a pas dans la “nature de l’homme”, de rapport de dépendance, même si se font jour des différences dans le développement de la “raison”.

Lors même que votre raison est supérieure à la nôtre, ce n’est pas dire qu’elle doive nous servir de loi.

Chacun a assez raison pour se conduire lui-même.

La raison (qui peut servir des fins privées aussi bien que publiques) doit être subordonnée à la conscience (sentiment moral), la capacité à dégager le bien public, qui est égale chez tous les hommes.

Notion d’égale liberté morale.

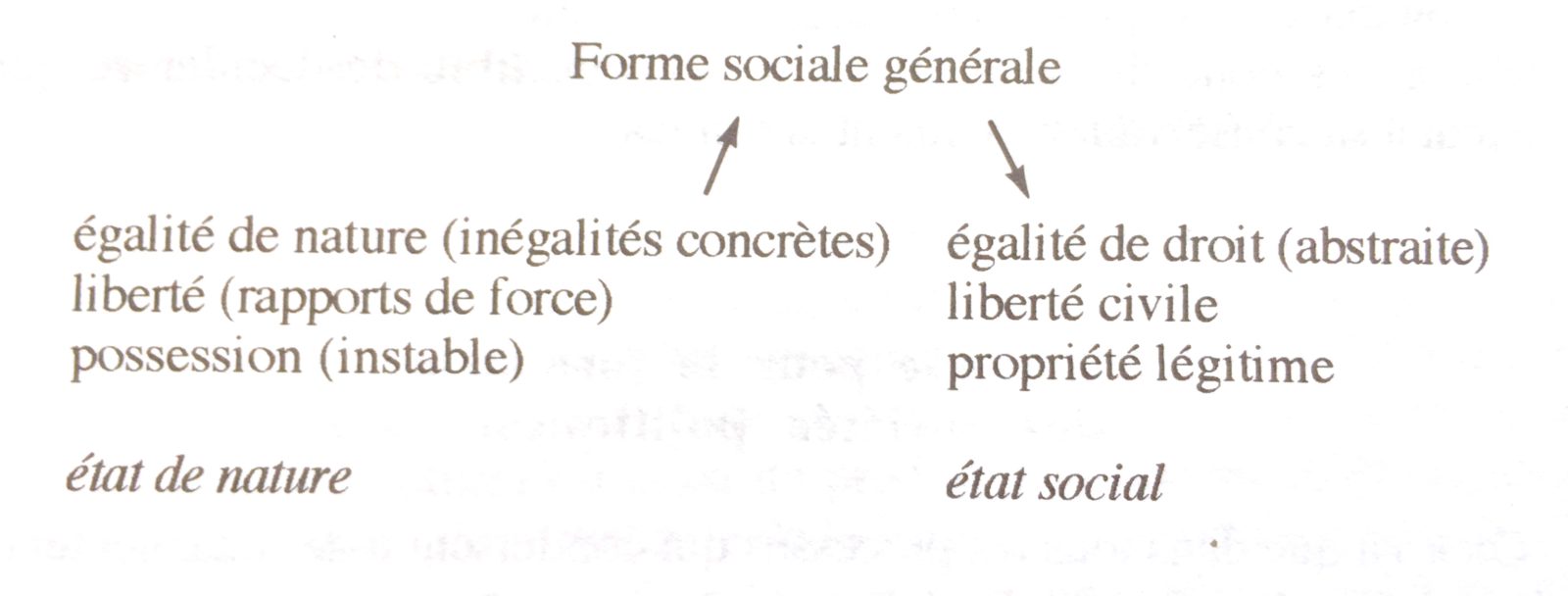

L’égalité elle-même se réalise selon différents modes, en fonction des conditions, de l’état dans lequel les hommes se trouvent.

* égalité de l’état de nature, qui est en fait inégalité de nature.

* égalité de l’état social, qui est égalité de droit et permet de réaliser l’égale liberté de l’homme (sa nature spécifique).

Substituer une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité entre les hommes, et que pouvant être inégaux en force et en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit .

La forme de réalisation de l’égalité est nécessairement abstraite, puisqu’il faut faire abstraction des différences concrètes (force, “génie”…).

La transformation de l’homme, être de nature, en homme vraiment homme, socialisé, se fait par la médiation d’une forme générale.

Propriété

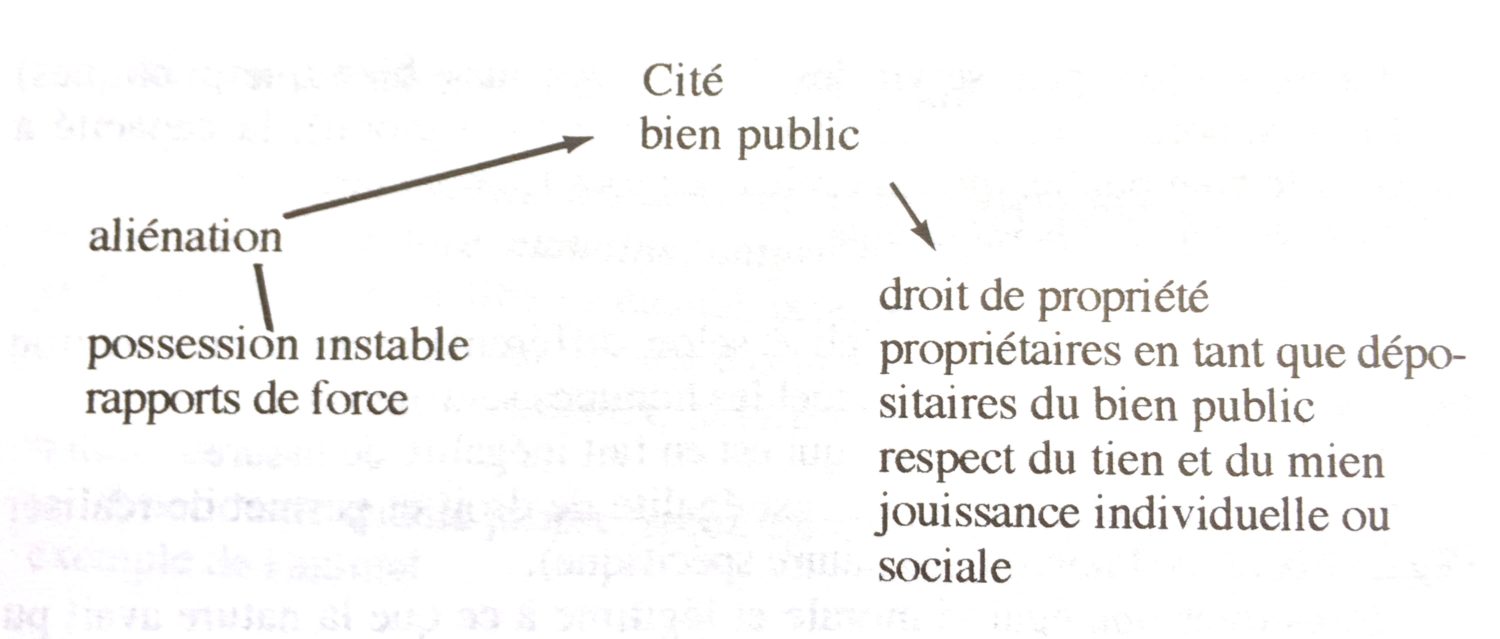

Le passage de la possession instable à la propriété légitime, s’effectue toujours par la médiation de la forme sociale.

Il faut bien voir que la notion de propriété s’applique aux biens, mais aussi à la « propriété de soi-même », la maîtrise de sa propre existence.

Le transfert de la possession se réalise dans un premier temps par l’aliénation à une forme sociale. Chaque membre de l’association aliène sa personne et ses biens à la cité, la communauté sociale. Celle-ci devient maîtresse de tous les biens, et change l’usurpation en véritable droit, et la jouissance en propriété.

On acquiert véritablement ce qu’on a donné. Ce que l’on aliéné sous forme privée, vous revient sous forme sociale.

La propriété est bien ainsi, pour Rousseau, une institution sociale, et non un droit naturel comme la liberté. En conséquence, au contraire de la liberté qui ne peut être aliénée, la propriété peut l’être dès lors qu’elle menace la liberté.

La propriété ne doit pas aboutir à faire :

— que quelqu’un puisse en acheter un autre,

— ou que quelqu’un soit contraint de se vendre.

Sinon les conditions de la liberté (chacun libre de décider ce qui convient à sa conservation) seraient anéanties.

La méthode pour la formation des sociétés politiques

On a vu que dans tous les processus qui conduisent à des changements de formes, se produisaient des échanges :

L’homme aliène sa liberté naturelle pour acquérir la liberté civile.

Il aliène ses possessions pour s’élever au droit de propriété légitime.

Dans le Contrat social, on remarque l’importance de la notion d’échange, d’équivalence, entre de que l’on donne et ce que l’on reçoit. On donne sous une forme particulière ce que l’on reçoit en retour sous forme sociale. Il y a l’idée d’échange équitable.

On ne peut engager sa liberté (originelle), sans recevoir un équivalent, sinon ce serait nuire « aux soins que l’on se doit ».

L’équivalent qu’on reçoit en échange de sa liberté ou de ses biens particuliers, a la forme de « l’utilité commune ».

Le contrat social permet précisément la réalisation de l’échange équitable, du principe d’équivalence. « L’acte du contrat est nul », indique Rousseau, s’il n’y a pas d’équivalent, d’échange.

Il s’agit d’acquérir des utilités, non une valeur d’échange marchande qui servirait à d’autres échanges marchands. Il s’agit bien ainsi d’un contrat social, non de contrats privés.

Le principe d’équivalence ne peut se réaliser que si la convention entre les associés est

1/ volontaire,

2/ générale.

– Volontaire, car autrement la liberté serait aliénée.

– Générale, car sinon l’échange ne serait pas équitable pour tous.

Seule une convention générale donne la « base équitable », « les mêmes droits » et devoirs, « les conditions égales », favorisant et obligeant également tous les associés.

Le mouvement spontané des échanges privés entre particuliers peut produire une forme générale d’équivalence en valeur (monnaie), elle ne peut spontanément produire une forme générale d’équivalence utile.

Rousseau ne postule pas une harmonie pré-établie, il ne pense pas que le principe d’équivalence se réalise par le “laisser-faire, laisser passer”.

Si l’on se situe au niveau du mouvement spontané de la “base”, on reproduit la contradiction entre intérêts particuliers en opposition, et, échange social. Il faut une sphère générale extérieure aux éléments privés en lutte, pour pouvoir transformer le mouvement spontané, même si cette sphère placée au-dessus des éléments privés, est aussi un produit des besoins de la vie sociale immédiate. Cette sphère distincte de la base c’est l’instance politique.

Le mouvement spontané, le laisser-faire, ne suffisent pas à produire une telle instance. Il faut un acte politique volontaire, en partie extérieur à la sphère des échanges marchands, pour poser la convention commune.

Il y a ainsi mise en avant de l’art humain en matière politique, pour créer des formes capables de transformer la “matière” sociale pré-donnée.

S’il existe, dit Rousseau, mille manières de rassembler les hommes, une seule peut les unir. Il s’agit de trouver « la méthode pour la formation des sociétés politiques », de bâtir un droit politique (qui n’est pas seulement “droit” (à l’exemple du droit privé par exemple), mais aussi politique.

On arrive ici à la notion de corps politique.

Le levier politique, qui doit transformer la vie sociale spontanée, ne peut se présenter comme simple “pouvoir”, coercition, se dressant face à la société (État tirant sa légitimité de sa seule effectivité). Le levier politique ne peut être non plus un simple “instrument” de la base de la société, des échanges privés, car alors il reproduirait les contradictions qui sont en son sein, sans opérer de changement qualitatif de forme. Il faut trouver une forme spécifique d’association.

Une forme politique d’association qui défende et protège (d’une part) la force commune, (d’autre part) la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même.

Cette forme politique d’association réalise le corps politique (ou république, ou cité).

Les titres et sous-titres du Contrat social marquent ces identités : théorie de la « forme de la république », « méthode pour la formation des sociétés politiques », « principes du droit politique ».

Le corps politique, la république, sont des formes d’association qui élèvent la « société naturelle » en « société politique », de la même façon que la « personne morale » s’élève au-dessus de la « personne physique ». Elévation de la « société naturelle », la « société politique » peut en retour agir sur elle.

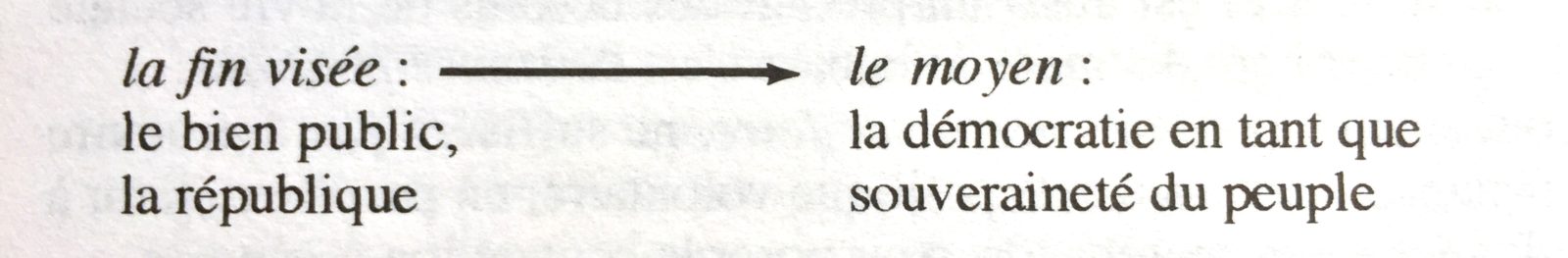

Selon Robert Derathé, Rousseau nomme cette forme d’association en corps politique, république, mais il aurait pensé à la notion démocratie. Toutefois, si l’on suit la logique de l’argumentation de Rousseau, il est clair que le premier principe à suivre est de : gouverner la société sur la base de l’intérêt public, qu’il y ait un bien public, une chose publique, ce qui correspond bien à une définition de la république.

La démocratie, dans l’acception souveraineté du peuple, est la forme qui garantit le mieux la réalisation du bien public, ne reposant pas sur les volontés particulières.

La république, est bien cette “machinerie” qui va permettre de protéger la force commune, les personnes et les biens des associés, qui va faire, qu’en s’unissant à tous, on n’obéisse qu’à soi-même, qui va faire de l’individuation et de la socialisation les deux faces d’un même processus. Par la république se réaliseront les échanges équitables, le principe d’équivalence, les moyens termes qui autorisent les passages d’une forme à une autre.

A propos de la république, ou du corps politique, Rousseau parle d’un « corps moral et collectif », c’est dire que pour lui ce corps n’est pas corporel, physique. C’est un « corps artificiel » indique-t-il. C’est une production de l’art politique humain, une forme spécifique donnée par l’homme à la “matière sociale”. Rousseau parle encore de « personne morale », « être public », « personne publique ».

Ce corps artificiel, cet être moral, ou encore « être de raison » (par opposition aux êtres vivants), n’a pas d’individualité objective extérieure à ses membres. Si le pacte est rompu, dit Rousseau, le corps se dissout. [On pourrait par analogie comparer ce corps politique à une société savante par exemple, constituée en vue de buts communs aux différents membres. Si les associés se séparent, ou si les statuts, les objectifs de la société sont lettre morte, si elle n’a plus d’objet commun, elle n’a plus d’existence et se dissout].

De la sorte l’idée que Rousseau se fait du corps politique ne peut être assimilée à l’idée d’organisme (vivant) ou de communauté, antérieure et supérieure aux éléments qui la composent.

L’acte d’association produit « le corps moral et collectif » et par cet acte le corps politique reçoit son « moi commun ». Le corps et les associés sont les facteurs distincts et liés d’une même chose artificielle, c’est-à-dire construite, produit de l’art humain.

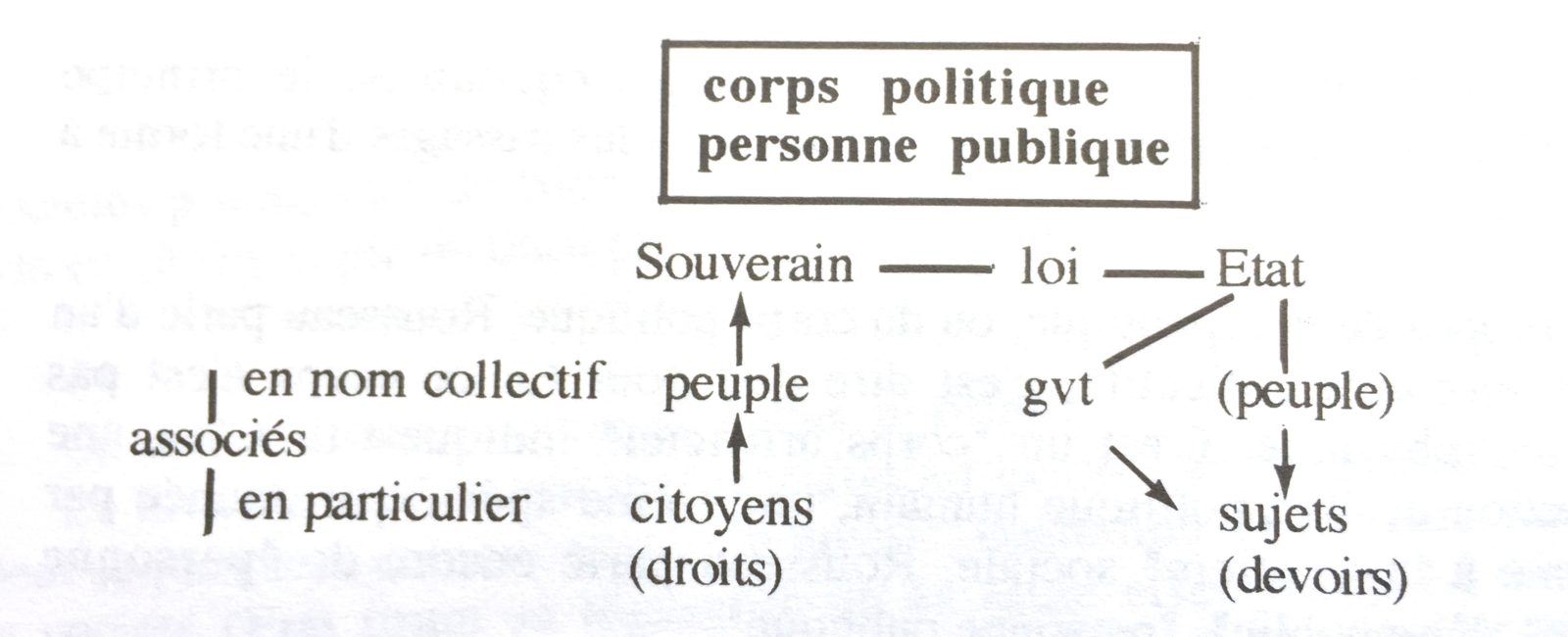

Cette personne publique qui se forme par l’union de toutes les autres prend le nom de république ou corps politique.

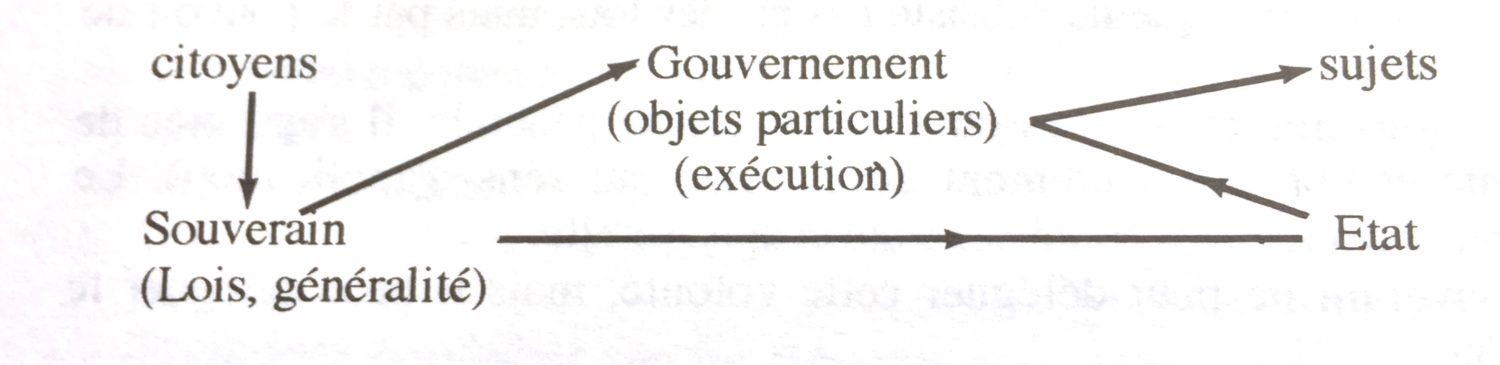

Il faut bien considérer que les éléments distingués par Rousseau sont les différentes faces, formes, d’une même chose (les sujets et le Souverain sont les mêmes hommes considérés sous différents rapports).

Le Souverain forme la loi. L’État la fait appliquer par le moyen du gouvernement.

Le peuple qui fait les lois y est aussi soumis.

Les hommes sont à la fois citoyens et sujets.

Aux droits des citoyens correspondent des devoirs des sujets.

On peut encore examiner brièvement quelques-uns des termes de la “machinerie”.

Le peuple

C’est une « personne publique » qui se forme par l’union de toutes les autres, un corps collectif et moral qui ne peut avoir d’existence que sociale. C’est un ensemble politiquement formé, “artificiel”, non une réalité naturelle, ethnique, culturelle, immédiatement donnée.

Le peuple est institué par l’acte d’association, il n’existe pas sans lui. C’est un peuple politique qui se dissout s’il n’y a plus d’association politique.

Le peuple est le Souverain et exerce une souveraineté qu’il ne peut aliéner (mais il peut déléguer le pouvoir). Il est souverain pour autant qu’il est institué en peuple politique.

Souverain, souveraineté

La souveraineté est absolue. Aucune autorité, à l’intérieur ou à l’extérieur, ne peut la subordonner. Elle ne peut être partagée ou aliénée. La souveraineté est indépendante, indivisible, inaliénable.

La souveraineté est exercice de la volonté générale. La volonté souveraine est active, c’est-à-dire qu’elle n’est soumise à aucun engagement préalable ou lois pré-données. Le souverain peut abroger des lois, des institutions qu’il a auparavant voulues. Le souverain n’agit pas parce qu’il a voulu, mais parce qu’il veut.

Le corps politique ne subsiste pas par les lois, mais par le pouvoir de faire les lois.

La souveraineté est l’essence de la volonté générale. Il s’agit bien de volonté et non pas seulement de pouvoir (au sens d’application). Le souverain exerce la volonté générale et agit par elle.

Le souverain ne peut déléguer cette volonté, mais il peut déléguer le pouvoir.

Lois

Les lois sont « l’âme » du corps politique.

N’étant qu’un corps artificiel, le corps politique n’a qu’une existence idéale, il n’a pas par lui-même « de sensibilité naturelle et commune qui ferait communiquer directement tous les éléments du corps ».

Les particuliers, soumis au particulier, à l’immédiateté, ne peuvent avoir une perception directe de ce qui est bon ou mauvais pour l’ensemble du corps politique, le bien commun. La loi donne la sensibilité au corps, fait communiquer les différents éléments du corps par sa médiation.

Organe de la volonté du Peuple ==> la LOI ==> Soumet le peuple à sa volonté

La loi est générale, comme la volonté qui statue. Elle vise le plus grand bien de tous et ne peut avoir d’objet particulier. C’est un rapport de l’objet entier avec le corps entier.

La loi constitue aussi un levier dans la transformation de l’homme par l’homme, du peuple par le peuple.

Prendre les hommes tels qu’ils sont et les lois telles qu’elles peuvent être.

Gouvernement

Rousseau fait la distinction entre les notions de souverain et de gouvernement, de même qu’il convient de distinguer entre la volonté qui détermine les actes, et la force, le pouvoir, qui l’exécute.

Dans le corps politique, la volonté est la puissance de faire les lois, du ressort du Souverain. Ayant un objet général, elle ne peut appartenir qu’à la généralité du peuple.

La puissance exécutive consiste pour sa part en actes particuliers, elle n’appartient pas à la généralité. Il faut un agent particulier, le gouvernement, pour mettre en oeuvre la force publique, selon la direction de la volonté générale. Le gouvernement n’est que le ministre, le commis, du Souverain.

Le gouvernement permet d’établir une relation entre face active et face passive du corps politique, entre Souverain et État.

1/ Le gouvernement ne doit pas donner les lois.

2/ Le souverain, qui donne les lois, ne doit pas gouverner.

1/ Le pouvoir doit rester dans la dépendance de la volonté générale exprimée par le Souverain. C’est là, indique Rousseau « la matière la plus difficile des institutions politiques », « l’abîme de la politique ». Il y a tendance constante du gouvernement à usurper le pouvoir de faire les lois, à prendre la place du Souverain, à conduire le peuple à une délégation de volonté.

De même que dans le corps, l’esprit, l’âme, doit diriger, exposer sa volonté, de même la volonté générale doit diriger la force publique. Mais, dans le corps humain individuel, comme dans le corps politique, cette direction n’est pas toujours réalisée.

2/ A l’autre pôle, et c’est important, le Souverain ne doit pas se confondre avec le gouvernement. Le Souverain qui ne doit pas aliéner son droit de vouloir, doit au contraire, être représenté dans le pouvoir, ne pas exercer directement le gouvernement, mais diriger le gouvernement par les lois.

Pourquoi ?

Parce que si le Souverain fait des actes particuliers, il cesse de se situer dans la généralité et retourne à l’état de nature. Le Souverain ne doit pas avoir d’autre force que la puissance législative, il n’agit que par la médiation de la loi qui est générale.

L’exécution, le pouvoir, portent sur des affaires particulières. Pour que le peuple reste un peuple (association politique), il doit s’intéresser aux affaires publiques, générales. S’il se détourne des affaires générales pour centrer son attention sur des affaires particulières, il perd sa qualité de peuple politique.

Focalisation sur le particulier

adhérence législatif-exécutif = plus d’expression politique souveraine sur les affaires générales de la société

Comme on peut le constater, Rousseau n’est pas partisan d’une démocratie directe, confondant législation et exécution, il n’est pas non plus partisan d’une “autogestion” des affaires particulières, détournant des affaires générales.

La volonté générale

La volonté générale peut être caractérisée par rapport à sa finalité, son rôle, ses caractères, son mode d’expression.

Sa finalité : le bien commun, l’intérêt public.

Son rôle : diriger les forces pour concourir au but commun (rôle de direction, en idée).

Ses caractères : il s’agit de volonté et non de force ; la volonté porte sur le général et non le particulier.

Comment s’expose-t-elle ? Par la Loi, qui est une « déclaration de la volonté générale ».

Les conditions d’expression de la volonté générale :

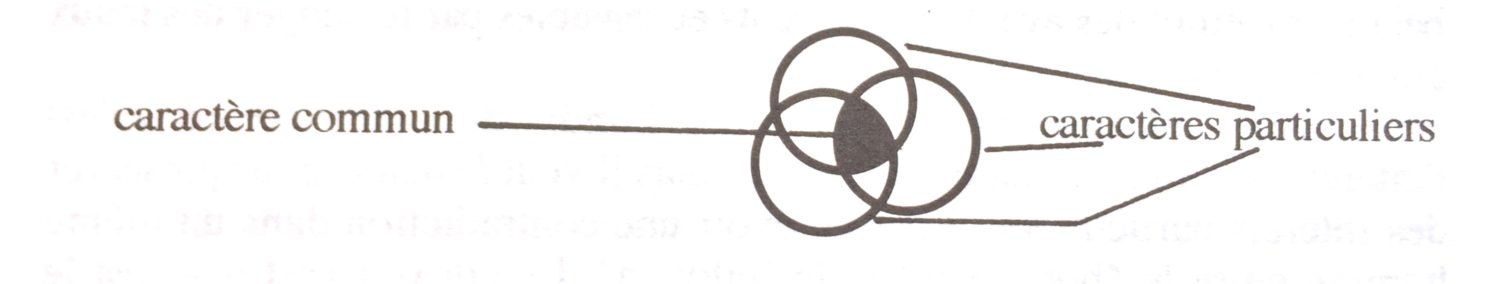

Pour que la volonté générale puisse être exprimée, il faut supposer qu’existe (objectivement) un intérêt commun entre les associés. Il faut bien voir ici que “commun” ne veut pas dire “communautaire”, ou encore addition de toutes les volontés individuelles, mais signale ce qu’il y a de commun entre les différentes volontés, « ce par quoi elles s’accordent ».

— Faire apparaître la volonté générale implique que le contenu commun puisse être “extrait” des différentes volontés.

[Ainsi le caractère commun à tous les arbres concrets particuliers (frêne, sapin, hêtre) ne peut se voir dans chaque arbre, mais seulement dans le concept “abstrait” d’arbre, qui expose leurs caractères communs, que l’on peut retrouver dans tous les arbres concrets].

— Comment sur cette base, interroger la volonté générale ?

Quelle est la question à poser à chaque associé qui contribue à la formation de la volonté générale ?

Il ne peut être question de demander à chacun ce qui est avantageux pour lui en particulier, cela ne permettrait pas de faire apparaître le caractère commun. Il faut demander à chacun ce qu’il juge avantageux pour l’ensemble de la Cité, lui demander de se prononcer sur l’intérêt commun (d’où découle aussi son bien particulier).

Il s’agit d’un acte de raison (la raison est commune à tous), qui doit s’exercer dans le silence des passions (qui sont ce qui est propre à chacun).

— Mais comment chacun peut-il voir ce qu’est la volonté générale, l’intérêt commun ?

Le peuple veut toujours le bien dit Rousseau, mais il ne le voit pas toujours.

En sus de la contradiction entre vouloir et pouvoir, il y aurait une possible opposition entre vouloir et voir.

Comment en effet distinguer la volonté particulière de la volonté générale, si, d’une part, « l’art de généraliser est l’un des plus difficiles et des plus tardifs de l’entendement humain » ?, et si, d’autre part, les conditions sociales n’ont pas donné l’occasion de développer chez tous une vision générale.

Le moyen de dépasser cette contradiction est de donner à voir à tous l’intérêt commun, éclairer le jugement par une vision générale, dépassant les conditions immédiates de temps, de lieu, les visions particulières étroites.

De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés.

— Mais un autre problème surgit. L’individu peut voir ce qu’est l’intérêt commun, la volonté générale, mais il veut l’éluder, pour préserver des intérêts particuliers. Il peut y avoir une contradiction dans un même homme entre le « bourgeois » et le « citoyen ». Le citoyen voit quel est le contenu de la volonté générale, le bourgeois « l’élude ».

Là aussi, l’homme particulier élude d’autant plus la volonté générale que l’intérêt public est asservi aux volontés et intérêts particuliers. S’il n’y a pas vraiment de bien public, il est compréhensible que chacun se replie sur son intérêt propre.

La représentation

Rousseau est réputé adversaire de toute forme de représentation.

Pourtant, ce que refuse Rousseau dans le Contrat social n’est que la représentation de volonté. La représentation de pouvoir est au contraire indispensable pour que le peuple puisse continuer à donner la loi sur les affaires générales, publiques.

Rousseau refuse aussi la « représentation féodale » : représentation de corps ou par une personne particulière.

En revanche, il ne rejette pas les formes de représentation en idée : donner à voir au peuple son propre vouloir, sous une forme générale. Il donne ainsi de l’importance à la théorie politique qui permet une représentation des intérêts de toute la société, et qui donnent éventuellement à voir la nécessité d’un bouleversement de tout l’ordre social. En ce sens il est révolutionnaire, même s’il n’a pas, en tant qu’individu, voulu la Révolution, s’il a pu espérer que les bonnes institutions prévaudraient sous l’impulsion du sage Législateur.

Si l’on se centre, non sur des éléments isolés, mais sur l’articulation d’ensemble de l’oeuvre, la tension révolutionnaire est constamment présente et Rousseau prétend bien toujours « tirer du mal le remède » qui doit le guérir.

NOTES

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Editions sociales, Paris, 1971.

Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Vrin, Paris, 1988.

Robert Derathé, Le rationalisme de Rousseau, PUF, Paris, 1949.