La “rénovation” de Von Ketteler : l’ordre des “autonomies”

Il ne s’agit pas ici de traiter d’un modèle général d’organisation sociale dans la pensée catholique. Les modèles diffèrent, selon les époques, les formations nationales, les théoriciens. Les conceptions de l’Église gallicane peuvent se révéler différentes à maints égards de celles de la Papauté, qui peut elle-même évoluer, plus spécialement quant à la place donnée au peuple dans cette organisation, la dominante rationnelle ou fidéiste, etc.

Pour prendre un exemple au sein d’un même pays, au cours d’une même époque, on peut dire que les modèles de Bossuet et Fénelon, tous deux dignitaires catholiques, diffèrent sur des points essentiels. Bossuet définit une société unifiée par la puissance politique légitime, fondée sur une forme moderne de propriété, il prône l’égalité devant la loi de tous les sujets, la subordination de l’autorité royale à une puissance directrice non liée à des intérêts sociaux partiels. Fénelon oppose à la théorie absolutiste un modèle inégalitaire et hiérarchique, où la véritable autorité revient à la propriété foncière et à la noblesse, où se dissout l’unité nationale moderne.

On ne propose donc pas une contribution sur la conception “catholique” de l’organisation sociale, on s’attache seulement à un aspect de la doctrine pontificale post-révolutionnaire :

— Aspects de la doctrine pontificale sur l’ordre social et politique (dans le sillage de la Révolution française).

— La “rénovation” de la doctrine à la fin du XIXe siècle. L’apport du baron catholique allemand (von) Ketteler.

I — La nécessité d’un principe supérieur pour fonder l’ordre social et politique

Extraits de textes pontificaux (1791-1891)

La doctrine pontificale ne se présente pas au premier abord comme uniforme. On a pu ainsi opposer la figure “libérale” de Léon XIII au rigorisme de Pie IX ou de Pie X. Toutefois, en dépit de variations dans le style ou le vocabulaire, il semble que l’on puise repérer des centrations communes telles qu’elles se trouvent énoncées par divers porte-parole de la doctrine pontificale en matière politique, — de Pie VII à Pie X ou à ses successeurs.

Si, dans le domaine social, la pensée pontificale évolue et s’adapte aux conditions du monde moderne, en matière politique, les éléments de base se modifient peu, les infléchissements que l’on peut observer tenant davantage aux circonstances, aux conditions de prévalence ou de subordination relatives du pouvoir spirituel par rapport au pouvoir souverain des différents États, qu’à un véritable bouleversement doctrinal.

On considérera deux aspects :

— Le modèle négatif : ce à quoi s’oppose ce que l’on dénomme ici, un peu abusivement, “doctrine pontificale”.

— Le modèle positif : l’organisation sociale conforme au bien des peuples selon l’Église.

LE MODELE NÉGATIF

Faute d’une véritable connaissance des principes de la théologie catholique, on ne propose ici, à partir d’un choix limité d’extraits, qu’un aperçu très lacunaire de quelques éléments de la doctrine pontificale an matière sociale et politique.

On s’est limité à dégager un ou deux traits significatifs, centrés sur l’opposition de la Papauté aux thèmes du Contrat social et aux institutions mises en place au cours de la Révolution française, ou dans son sillage. Sur certains points, l’attitude de la Papauté à l’égard des principes mis en oeuvre par la Révolution française ne fait d’ailleurs que prolonger le conflit qui opposait la puissance universelle de l’Église aux divers « droits de l’État » mis en avant par de nombreux souverains européens, mais aussi par des dignitaires catholiques qui revendiquaient une « autonomie spirituelle nationale » pour les Églises de chaque nation.

Il faut en outre insister sur le fait que l’opposition à certains principes mis en œuvre par les institutions révolutionnaires ne sont nullement propres à la Papauté, ou seulement liées à des préceptes religieux. Sous des habillages profanes, parfois moins “dialectiquement” élaborés, cette opposition a été partagée tout au long du XIXe siècle, par des courants de pensée non catholiques, voire athées, notamment par certains spécialistes des « sciences sociales » ou par des « libéraux ». Toutefois, à la différence de certains de ces courants, la doctrine pontificale n’est jamais “communautariste”, au sens où elle ne saurait poser au fondement des groupements humains, un “germe”, une identité “originelle”, comme dans le modèle de Tönnies

L’homme, le peuple, ne peuvent être les uniques arbitres du bien commun

Selon la doctrine chrétienne, l’homme dispose d’un libre-arbitre, capacité à se déterminer pour le bien ou pour le mal, avec l’aide d’une puissance supérieure (Dieu). Dans les textes pontificaux ici considérés, ce libre-arbitre peut sembler dénié à l’homme séparé de Dieu, du moins pour ce qui touche à l’organisation d’ensemble de la société. Dans le cadre des institutions sociales, l’homme (mais aussi le peuple) ne peuvent ainsi revendiquer une liberté totale, qui ne se définirait qu’à partir d’eux-mêmes.

« L’homme en société », indique Pie VI (pape de 1775 à 1799), ne doit pas détenir cette liberté de penser et d’agir que l’Assemblée Nationale (instituée par la Révolution) accorde à l’homme en société. La raison humaine, séparée de Dieu, rappelle un demi-siècle plus tard Pie IX (pape de 1846 à 1878), ne peut être l’unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal, être à elle-même sa loi, elle ne peut, par ses forces naturelles, procurer le bien des hommes et des peuples. Et Léon XIII (pape de 1878 à 1903), réaffirme à son tour : la liberté donnée à l’homme ne doit pas signifier soumission à ses erreurs et ses passions. La domination d’une morale indépendante de Dieu, ne peut conduire qu’à une licence illimitée, et dans ces conditions, la puissance donnée au nombre ferait disparaître la différence entre le bien et le mal. La liberté qui s’accorde indistinctement à la vérité et à l’erreur, au bien et au mal, ouvre la voie au crime, à « la tourbe abjecte des passions ». Ainsi l’Église ne pourrait reconnaître au peuple une pleine capacité souveraine, telle qu’elle prendrait sa source dans les passions ou sur une raison non guidée par un principe supérieur.

De 1791 au début du XXe siècle, la doctrine ne varie pas sur ce point. Il s’agit toujours de critiquer l’absurdité révolutionnaire qui a prétendu donner à la souveraineté une « fausse origine ». La question de la véritable « origine » du pouvoir (ou de la souveraineté) ne concerne d’ailleurs pas seulement le pouvoir populaire. Selon les principes chrétiens, « tout pouvoir vient de Dieu », y compris celui des monarques, et ceux-ci pour conformer leur pouvoir à la recherche du bien doivent eux aussi reconnaître une autorité supérieure.

La critique du principe rousseauiste qui voudrait qu’on ne soit lié que par les lois qu’on a consenties, (sans référence à un pouvoir placé au-dessus), semble relever de cette même logique. On ne peut pas transporter l’autorité publique dans les mains du peuple qui est « sans discernement » pour apprécier les choses, « incapable de suivre aucun plan de conduite sage et raisonnable », indique Pie VI en 1791. Le “libéral” Léon XIII déniera de la même façon, en 1878 et 1881, toute validité aux lois que la « multitude » porterait en elle-même, conformément à son « caprice ». Il dénonce les « origines fictives » données à la société (contrat social). S’il évoque en 1891, une possible souveraineté de l’homme, liée à la « perfection de la vie de l’âme », dont il a été investi par une puissance supérieure, il réaffirme en 1901 que le pouvoir ne doit pas procéder du peuple, et que les termes de « démocratie chrétienne » ou « démocratie sociale », que l’Église peut être conduite à prononcer, ne doivent pas s’attacher au sens que les philosophes ont donné au mot « démocratie ». Ce mot peut être utilisé, à condition de lui « ôter tout sens politique », ne lui attachant pas d’autre spécification que celle d’une « bienfaisante action chrétienne parmi le peuple ».

Puisque le peuple (ou du moins la multitude) n’est pas la source ultime de la souveraineté, il ne peut déléguer une autorité, une volonté qu’il ne porte pas en lui-même. En 1881 Léon XIII stigmatise les républicains qui posent que l’autorité n’est qu’un mandat que la volonté du peuple peut retirer et qui ne reviendrait pas en propre à ceux qui l’exercent. Une telle théorie est « contraire à la vérité catholique » confirme Pie X en 1910. Il est anormal, indique-t-il, que la délégation monte, puisqu’il est « de sa nature de descendre », les gouvernements représentent Dieu sur terre, c’est Dieu qui leur confère l’autorité. (Moyennant la mise à l’écart de Dieu, ce principe « descendant » pourra être revendiqué par d’autres courants de pensée, nullement catholiques, y compris dans notre contemporanéité).

Toutefois, si Pie IX condamne encore en 1874 le « mensonge universel » du suffrage universel, Léon XIII, qui affirme en 1881 que la souveraineté politique ne peut procéder du peuple, admet que celui-ci puisse décider dans une certaine mesure de la forme du gouvernement, et qu’il puisse aussi, sinon conférer l’autorité, du moins constituer le canal au moyen duquel elle sera désignée (principe qui avait déjà pu être posé lorsqu’il s’agissait d’un pouvoir monarchique). Le principe des élections n’est donc pas rejeté, pour peu qu’il ne s’agisse pas de déléguer un pouvoir, mais seulement de désigner les personnes qui devront l’exercer.

Comment sont conçues les notions de liberté et d’égalité

Trois ans après la parution du Contrat Social, Pie VI avait condamné la doctrine des philosophes qui « répètent à satiété que l’homme naît libre, et qu’il ne doit se soumettre à personne ». Ces philosophes professait-il, cherchent à relâcher les liens qui unissent les hommes entre eux (hommes en société). En 1791, il déclare que la liberté de penser et d’agir est « chimérique » et cause de subversion de tout ordre social.

Nonobstant ces assertions, on doit reconnaître que dans la théologie chrétienne, l’homme dispose de la capacité à se prononcer pour le bien ou pour le mal, principe d’un libre-arbitre qui est au fondement du principe de responsabilité (comme de la vertu). Le recours à une puissance supérieure (ici Dieu) permet à l’homme d’éclairer et de conforter son choix en vue du bien. Dans les textes pontificaux ici pris en compte, cette liberté reconnue à l’homme ne saurait pour autant signifier la faculté de penser, formuler, décider, de façon indépendante, de la nature du bien social. La rénovation doctrinale que réalise Léon XIII ne modifiera pas cette prise de position. Il s’agit encore de condamner les théories qui prétendent que chacun ne relève que de lui seul, qu’il n’est d’aucune façon soumis à l’autorité d’autrui, l’ordre ne pouvant prévaloir sans soumission à une autorité. L’incompatibilité entre liberté et autorité en vue du bien commun est réaffirmée en 1910 par Pie X : les « créatures dépendantes et inégales » ne peuvent, selon lui, diriger par elles-mêmes leur activité vers le bien commun, et doivent être soumises au devoir d’obéissance.

Il en est de l’absolue liberté de penser comme de la liberté d’agir, celle-ci comme celle-là, constituent un danger pour l’ordre social. C’est la liberté de pensée, comme droit imprescriptible de sa nature, accordée à « l’homme en société », que Pie VI condamne en 1791. Et Pie IX en 1862, déclare : on ne peut faire de sa raison « l’unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal », faire de sa raison sa propre loi. Cette critique d’une liberté de pensée sans limites, s’agissant de « l’homme en société », vaut sans doute aussi, comme chez Bossuet, pour récusation des conceptions solipsistes qui font de l’individu isolé sa propre fin, indépendamment des lois nécessaires (naturelles ou divines) qui régissent les sociétés, faute de quoi celles-ci retournent à l’état d’anarchie..

Déniant la liberté d’un “état de nature” aux individus, au sens d’indépendance à l’égard de tout principe supérieur, la doctrine catholique professe-t-elle pour autant un principe inégalitaire ? Ce serait abusif de l’affirmer. De Saint Thomas à Bossuet, l’Église n’a pas manqué de poser l’égalité des hommes, du moins des « âmes humaines », égalité qui trouve son origine dans leur “forme” commune, tenue de Dieu lui-même. Selon les auteurs, l’égalité de forme se prolonge ou non en égalité des droits et des devoirs, en égalisation des différentes conditions. Dans les proclamations pontificales ici considérées, la « vraie » égalité que prône l’Église semble se limiter au fait que les hommes ont une même nature à l’image de Dieu, un même Seigneur, une même foi.

C’est le libéral Léon XIII qui se situe sans doute le plus en retrait par rapport aux formulations égalitaires, il insiste sur le fait que l’ordre inégal sur terre ressort de la volonté divine elle-même. L’inégalité entre les hommes, « naturellement dissemblables de corps et d’esprit », s’expose dans « l’inégalité de droit et de pouvoir », ces inégalités émanant de « l’auteur même de la nature ». Le principe d’une inégalité de nature et de droit doit être affirmé, plus spécialement contre les théories qui prônent la mise en commun des moyens de production. L’inégalité doit exister dans la possession des biens, et il y aurait danger à poser l’égalité des citoyens, celle-ci pouvant conduire à « poser l’égalité des biens et à l’idée d’instruments de production communs ». Précisons que cette prise de position n’est nullement une exclusivité des dignitaires catholiques, au cours de l’époque considérée (comme aujourd’hui d’ailleurs).

LE MODELE POSITIF

La contestation de la source populaire du principe de souveraineté, la mise en garde contre les dangers de l’égalitarisme et de la liberté politique, ne sont pas propres à la pensée pontificale. Au moment où Léon XIII élabore l’Encyclique Rerum Novarum, ils sont présents chez nombre de juristes, économistes, sociologues, politiciens, qui pour la plupart ne font pas appel à la caution divine. Du côté des auteurs profanes, on peut invoquer contre les passions, la déraison populaire, le danger collectiviste, on peut invoquer, tout en maintenant en effigie le principe de souveraineté du peuple, la nécessaire « souveraineté de la raison », ou des compétences, l’inégalité native des hommes, etc.

L’Église semble venir à la rencontre de tels courants de pensée à la fin du XIXe siècle, l’opposition de la Papauté aux principes de la Révolution française se faisant moins explicite. Comme le fait la “science sociale”, il s’agit de proposer un mode global d’organisation de la société centré sur quelques notions positives : société structurée par une interdépendance fonctionnelle, différence nécessaire entre “conditions”, solidarité, hiérarchie, ordre organique, principe de subsidiarité.

Différences, interdépendance, solidarité

Dans la doctrine pontificale “libérale” de Léon XIII, comme dans les sciences sociales de l’époque, les thèmes célébrant “l’ordre organique” de la société sont particulièrement développés. On peut alors substituer à l’idée d’inégalité, les notions euphémiques de « différences », « variété », « diversité », appelant en corollaire « l’interdépendance ». Les fonctions variées remplies par les hommes en situation d’interdépendance sont réputées accomplies pour le plus grand bien de toute la société. Dans ce sens, indique Léon XIII en 1891, les différences, l’inégalité des fonctions, « tournent au profit de tous ». La vie sociale requiert un « organisme varié », des fonctions diverses. Il est conforme à l’unité de l’ensemble qu’existent des princes, des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches, des pauvres, des ignorants, des savants, unis par des liens d’amour et qui doivent s’aider réciproquement. La société comme le corps humain est composée d’éléments inégaux, les rendre égaux serait détruire la société elle-même. Face aux désordres du temps, le thème “organique” comme garant de l’ordre social tend à se substituer à celui de la « main invisible », censée faire concourir les divers intérêts particuliers au bien commun, par la vertu du « laisser faire ».

Dans la doctrine de la papauté, le principe d’inégalité se conjugue avec celui de la justice distributive. Chacun reçoit en fonction de sa participation et cet apport n’est pas déterminé par une égale mesure : « Les apports respectifs ne peuvent être ni les mêmes ni d’égale mesure », indique Léon XIII, les hommes ne concourent pas au bien commun dans la même mesure. En fonction des différentes “mesures” doivent être dévolues des « parts convenables », correspondant aux « apports respectifs » des parties (par exemple apport du capital et apport du travail), ces parts convenables doivent confirmer la « prééminence » des « hommes qui gouvernent » sur ceux qui « s’appliquent à l’industrie » (ce qui somme toute n’est pas très différent des points de vue défendus par Sieyès et les Idéologues).

Les divers éléments du tout indiquait Pie VI en 1775 ont entre eux des liens nécessaires que les philosophes ont tenté de relâcher ou s’efforcent de rompre, « liens qui unissent les hommes entre eux », les lient à ceux qui gouvernent et les contiennent dans le devoir. Tenant compte des données du monde moderne, Léon XIII parle pour sa part des droits et des devoirs qui « doivent lier réciproquement travail et capital », de l’union harmonieuse des classes, pour la mise en commun des « lumière » et des « forces ». L’analogie entre le corps social et le corps humain est valorisée, se substituant aux métaphores cosmogoniques ou de l’orchestre bien ordonné.

Autorité, hiérarchie, subordination

L’harmonie, la solidarité, qui sont donnés par l’idée d’organisme, ne semblent toutefois devoir s’établir seulement au moyen d’un principe de subordination contraignant les hommes à se maintenir dans le devoir. Il ne peut y avoir d’ordre social en l’absence de principe hiérarchique. C’est ce que rappelle Pie IX en 1849 :

Le Dieu tout-puissant […] a fait le petit et le grand […] ». « […] dans la condition des choses humaines, il est naturel et invariable que […] les uns l’emportent sur les autres, soit par diverses qualités de l’esprit ou du corps, soit par les richesses […].

Dans le royaume céleste, le choeur des anges comporte des degrés d’ordre, de même qu’existent dans l’Église des pasteurs et des troupeaux. La société, affirment à leur tour Pie VI et Pie X, requiert de la même façon une autorité pour diriger la multitude, et celle-ci, « troupeau docile », doit se « laisser conduire », les parties les plus nobles dirigent les autres parties, la qualité des éléments nobles différant selon les époques. En 1791, Pie VI, s’autorisant de Saint Augustin, indiquait que « la société humaine n’est autre chose qu’une convention générale d’obéir aux rois ». Grégoire XVI parlait en 1832 des princes, « pères et tuteurs des peuples ». Léon XIII “modernise” la doctrine. Dénonçant en 1878 les erreurs modernes des socialistes, communistes ou nihilistes, qui méprisent toute domination et blasphèment toute majesté, il rappelle que Dieu a constitué dans la société « différents degrés », que tous ne peuvent être pasteurs ou docteurs. En 1881, il pose que pour tout groupe d’hommes il y a « nécessité impérieuse » de « chefs ».

Exclusion

L’unité nécessaire requise du corps social porte en contrepoint la nécessité de rejeter tout ce qui se situe en extériorité par rapport à la société organisée, ou qui refuse d’y appartenir, tout ce qui est « séparé » ou « antagonique ». L’ordre social donne une place aux pasteurs et aux troupeaux dociles, non aux « mauvais bergers », aux « loups rapaces » qui veulent corrompre le troupeau innocent : protestants, athées, philosophes, conventionnels, rationalistes, indifférentistes, carbonaris, francs maçons, républicains, socialistes, communistes. Le tout solidaire, sous l’autorité spirituelle de l’Église, interdit l’insubordination, l’indépendance, l’isolement, la non conformité, et par conséquent aussi l’expression des luttes de classes. A noter ici encore que le principe d’exclusion touchant plus spécialement socialisme et communisme, et tous ceux qui prétendent révolutionner l’ordre social, s’expose aussi au sein de courants non catholiques, parfois même républicains à la fin du XIXe siècle, voire même chez des auteurs résolument athées.

L’AGGIORNAMENTO DE 1891

Si dans leurs grandes lignes, les principes d’organisation politique de la société diffèrent peu d’un pontificat à l’autre, des spécifications apparaissent ou se précisent à la fin du XIXe siècle, notamment avec Léon XIII et l’Encyclique Rerum Novarum : revendications “libérales” par rapport à l’emprise de l’État, programme “social” et volonté plus marquée d’encadrement de la classe ouvrière, parfois assortie d’une coloration “anti-capitaliste” du discours pour faire pièce aux avancées socialistes.

Les critiques contre les abus du “libéralisme” ne remettent pourtant nullement en cause le régime de propriété. La défense de la propriété privée, contre la propriété collective, constitue au contraire un des axes de l’argumentation. Selon Léon XIII, la propriété privée est un « droit naturel », inviolable, qui doit être protégé par les lois publiques, la richesse n’étant elle-même qu’un « stimulant du talent et de l’esprit d’initiative ». L’État qu’il définit à l’exemple des libéraux, doit servir l’intérêt commun et l’ordre social fondé sur la propriété privée, il doit donner la priorité à la « justice naturelle », protégeant les citoyens contre la violation des droits (dont celui de propriété), contenant les masses dans le devoir et empêchant que des « meneurs » viennent corrompre les moeurs des ouvriers. L’État peut jouer un rôle dans la mise en oeuvre de réformes sociales inspirées par la doctrine chrétienne, mais il ne doit pas se substituer à la Providence divine, absorber les individus et surtout les groupes partiels, les familles, empiéter sur les droits indépendants des sociétés domestiques et privées.

Contre la théorie de l’État souverain, dans sa spécification absolutiste ou jacobine, l’Église dénie aux pouvoirs publics un droit sur les sociétés qui sont dans sa dépendance (notamment les sociétés religieuses). Celles-ci ne doivent pas être assujetties aux lois civiles communes, elles doivent conserver leur personnalité morale propre et leurs biens. Plus généralement, il faut que, dans la « grande société », les « petites sociétés », fondées sur l’utilité particulière, aient des droits reconnus, qu’elles aient toute liberté de se donner leurs statuts et règlements, sans que l’État ne s’immisce dans leur gouvernement intérieur. Léon XIII propose ainsi de réintroduire ces petites sociétés que sont les corps d’Ancien Régime, en les adaptant au monde moderne. On aurait alors « autant de membres de la société civile, autant de parties avec leur propre administration », presque un genre « d’autogestion ». L’existence de corps autonomes (avec leurs « lois privées ») ne contreviendrait pas au principe de soumission à l’autorité, chaque membre des corps partiels, adonné à une fonction particulière, n’ayant pas pour autant à s’occuper des affaires générales de la grande société, qui relèvent des chefs nécessaires à tout groupe d’hommes.

La valorisation du thème de l’autonomie répond à l’aspect “défensif” de la lutte de la Papauté contre la volonté souveraine des États. Elle marque aussi la convergence entre ses revendications et « le soulèvement libéral de la société contre l’État ». L’aspect offensif de la lutte se donne à voir dans la doctrine sociale positive qui projette un mode d’unification de la société conforme à l’ordre voulu par l’Église. Dans la réorganisation corporative que propose Léon XIII, la religion devrait redevenir le fondement de toutes les lois sociales, l’État se soumettant aux préceptes de la « raison naturelle » et des enseignements divins, les dépositaires de l’autorité devant l’exercer à l’exemple de Dieu qui le leur a conférée. Seule la religion, estime-t-il en effet, peut détruire « le mal des sociétés modernes », « en décadence », en ramenant les classes à l’union. Dans le conflit de souveraineté qui oppose la Papauté aux États nationaux, monarchiques ou républicains, c’est en obéissant aux lois et aux institutions du christianisme qu’on peut « guérir » la société humaine, la « régénérer », en la ramenant « à ses origines ».

II — Le post-modernisme anti-socialiste et anti-communiste du baron von Ketteler

Le baron Von Ketteler se présente lui aussi comme un partisan de la liberté contre l’absolutisme de l’État. Il développe des thèmes tels que la nécessité de restituer le pouvoir à la société civile, permettre à chaque unité autonome de « gérer elle-même ses propres affaires », thèmes qui se présentent comme “modernes”, tournés vers le progrès. On va dégager l’articulation générale de cette doctrine.

D’abord qui est Ketteler ?

Bien que peu connu aujourd’hui, il a contribué à renouveler la doctrine sociale de l’Église et aurait influencé Léon XIII pour l’encyclique Rerum Novarum.

Né en 1811, d’une famille féodale de Westphalie, Evêque-Prince de Mayence, il est initiateur du Centre catholique allemand, champion de la lutte contre Bismarck et la politique du Kulturkampf, mais aussi de la lutte contre le communisme. On peut aussi le considérer comme un précurseur de “l’économie sociale” et de la sociologie moderne.

Selon Georges Goyau, son préfacier en 1906, le nom de Ketteler est lié à la transition de 1848. Avec lui, l’Église a su « prendre position sur cette crête », dominer « les deux versants », celui de la veille et celui du lendemain, dénoncer le péril du socialisme tout autant que celui du libéralisme, tout en se montrant « vraiment libérale et vraiment sociale ». Il a appris aux catholiques allemands à se tenir en garde par rapport aux deux aspects liés aux turbulences révolutionnaires :

– les mouvements de détresse apeurée du peuple,

– la réaction de féroce défensive des classes dominantes.

Ketteler veut allumer un « contre-feu » libéral et social, contre le libéralisme, et ce qu’il entraîne, le socialisme. Il s’agit ainsi de s’occuper de la question ouvrière, afin que les ouvriers ne deviennent pas « la proie universelle des partis indifférents ou même hostiles […] au christianisme ».

Ketteler ne bouleverse pas la doctrine de l’Église, il l’adapte à son siècle, qui voit se développer avec l’industrie, un prolétariat moderne.

En 1863, il indique : « Nous vivons dans un monde tout nouveau, le mal se fraie des voies nouvelles, le bien aussi doit chercher de nouveaux sillons pour combattre le mal. Face au mouvement socialiste, il dit la nécessité d’un manifeste catholique, qui soit capable, en contre-feu, de régler la « question sociale ». Il accepte le régime de production moderne, mais veut empêcher qu’il débouche sur une révolution.

« Dès l’instant qu’il faut accepter l’ensemble du système, il importe de l’adoucir ».

Dans quelle situation Ketteler développe-t-il ses thèses ?

Si l’on considère les conditions économiques en Allemagne, on note que le mouvement d’industrialisation a été particulièrement rapide et violent, surtout après 1871. Des transformations structurelles se sont produites dans l’organisation et les modes de travail. La misère s’est développée dans une partie de la classe ouvrière.

Si l’on se centre sur les aspects politiques, on peut retenir que les formes politiques, les institutions, la conscience, ne se sont pas développées dans le même temps avec la même vigueur. Il n’y a pas eu en Allemagne de révolution populaire victorieuse, et les moeurs “féodales” étaient encore prégnantes avant 1848. Après l’échec de la révolution de 1848, la bourgeoisie s’est alliée à la noblesse et au pouvoir en place, non au peuple. Toutefois la peur d’un mouvement d’ensemble de la classe ouvrière demeure, surtout après l’insurrection de juin 1848 en France.

Le thème du progrès politique est en sommeil, ce sont surtout les thèmes du progrès scientifique, et technique, qui se développent, en même temps que celui d’un nationalisme non politique. Il y a aussi focalisation sur l’idée d’une amélioration de la condition immédiate des ouvriers pour éviter précisément que ceux-ci ne se positionnent de façon indépendante sur le champ politique. On cherche à leur faire une place dans la société moderne pour qu’ils ne prétendent pas bouleverser tout l’ordre social.

Un autre problème se pose au plan politique, notamment pour les catholiques, la politique du Kulturkampf voulue par Bismarck. Celui-ci veut faire rompre les liens de l’Église allemande avec Rome et avec l’Autriche, placer l’Église sous tutelle de l’État. Cette Église craint de perdre son indépendance, et s’efforce de nouer des alliances sur le terrain “social”.

Dans cette conjoncture, la lutte contre le socialisme révolutionnaire, peut arborer l’étendard de la lutte émancipatrice contre l’absolutisme de l’État et du capitalisme sauvage, amalgamant le thème de l’amélioration de la condition ouvrière à celui du droit à l’autonomie et aux “libertés”.

Un anti-capitalisme contre-révolutionnaire

Ketteler ne se place pas uniquement sur le terrain religieux, mais aussi sur celui d’une « science sociale ». Il déclare étudier « dans un esprit scientifique » les nouvelles conditions de production et les nouvelles institutions. Il peut à l’occasion s’inspirer de thèses de théoriciens du mouvement socialiste, notamment Lasalle, Schulze-Delitzsch, ou même paraître, comme Tönnies, s’inspirer de Marx.

Critique “gauchisante” du travail-marchandise et du capital

Dans le système libéral, professe-t-il, l’idée de « se suffire à soi-même » engendre concurrence, division, discorde. Le capital règne en maître, le travailleur-machine, soumis à la loi de l’offre et de la demande, entre en concurrence avec les autres travailleurs et voit sa condition se détériorer. D’un côté se développe l’accumulation du capital, de l’autre la classe ouvrière. La société se divise en propriétaires et prolétaires, remplaçant les anciennes distinctions d’états par les distinctions d’argent. Les inégalités ne sont plus « adoucies » par les enseignements du christianisme, mais aussi « les vieilles coutumes germaniques ».

L’État, mis à la place de Dieu, est à la source du droit et sert les classes capitalistes. L’argent est le vrai souverain. La fausse égalité (politique), le droit électoral, sont sous contrôle de l’argent, et le peuple se trouve dès lors utilisé par l’intermédiaire des élections, pour des revendications qui ne sont pas les siennes. Les « droits illusoires » que développe le « libéralisme » ne peuvent vraiment « rassasier l’homme ».

Ketteler ne veut pas pour autant que le socialisme succède au capitalisme. Ce qu’il critique dans le capitalisme, c’est précisément qu’il conduit au socialisme : le règne de « l’égoïsme » conduit à la révolution.

Ce n’est pas le régime de la propriété privée, ni même le libéralisme économique qui se fonde sur lui, qui est condamné, mais avant tout le libéralisme politique qui menace tout le régime. Le « libéralisme, indique-t-il pousse au socialisme ». Voulant tous les hommes égaux, il nivelle et lève les « barrières organiques » de classes et d’états, détruit l’interdépendance entre organes inférieurs et supérieurs, barrières qui sont garantes du maintien d’un ordre social stable. Les classes laborieuses, n’étant plus regroupées par “conditions” et n’espérant plus de récompense dans l’autre monde, sont conduites à comparer leur situation à celle des classes qui jouissent de tous les biens de la vie. Et comme, hors du règne chrétien, la jouissance matérielle devient le but suprême, ces classes laborieuses réclament, au nom de l’égalité, la révision des lois sur la propriété.

Si j’admettais les principes du libéralisme, je devrais pour être conséquent être socialiste […] Le libéralisme fait de l’État un Dieu présent. […] si l’État est le Dieu présent, si la loi est absolue, qui peut lui contester le droit de réformer les lois qui règlent la propriété ? Ce qu’il a fait comme Dieu […] il peut le refaire.

Le libéralisme veut rendre tous les hommes égaux. C’est ce qu’il a proclamé, c’est ce qu’il a promis à l’encontre de l’inégalité du passé […]. Mais au lieu de tenir sa promesse, il a établi entre les hommes une distinction plus brutale que tout autre : l’argent.

Chaque jour l’abîme se creuse davantage. Derrière le libéralisme se tient le socialisme. Le fils pousse le père, à coups de poing sur la route.

Très bien, s’écrie-t-il ! Tous les hommes sont nés égaux et doivent le redevenir. […] La suppression des classes et des états ne sert à rien tant que la propriété reste aux mains d’un petit nombre.

Défense de la propriété privée

Dans l’État moderne, que critique Ketteler, l’homme est considéré comme égal à tout autre et par conséquent indépendant de son semblable, et souverain. Ce droit des peuples sans droit de Dieu, est le régime de la guerre en permanence, de la guerre de tous contre tous, de la révolution, de l’attentat à la propriété. Potentiellement, l’ordre politique dépendant d’un pouvoir humain, menace le régime de propriété.

Pour conjurer la menace, Ketteler affirme que la propriété a ses racines dans la religion [ce d’un point de vue théologique peut être contesté], qu’elle appartient d’abord à Dieu, qui seul a le pouvoir de la distribuer, l’homme n’en ayant que l’usufruit, « le droit de gestion » pour le bien commun. Si l’on coupe les racines chrétiennes de la propriété, si l’on fait de la propriété une création de l’homme, dont l’origine est dans l’État et non en Dieu, les hommes souverains pourront décider des lois sur la propriété, la céder à ceux qui n’en ont pas, instaurer le communisme qui anéantit toute bonne gestion. Ce « faux droit de propriété » conduit à un nouveau bouleversement de la société, au « socialisme » !

L’anti-absolutisme et l’ordre des autonomies

Selon Georges Goyau, Ketteler s’est élevé, avec l’Église, « contre tous les absolutismes », considérant la foi religieuse comme « insurrection permanente contre toutes les tyrannies ». L’Église réprouve bien en effet deux aspects de l’absolutisme, l’absolutisme des États modernes qui prétendent imposer leur autorité souveraine à l’égard de pouvoirs partiels et de toute hégémonie temporelle ou spirituelle extérieure, l’absolutisme du peuple prenant en mains le pouvoir souverain et qui veut bouleverser tout le régime social.

A cet égard, Ketteler se pose en tant qu’adversaire résolu du caractère absolu du pouvoir d’État, au moment où l’Église, selon la volonté de Bismarck, « persécuteur des catholiques », se voit refuser tout droit à l’hégémonie spirituelle. Déjà en 1862 il avait annoncé le sens de son combat, s’insurgeant contre le fait que l’Église ait perdu de sa puissance au profit de l’État, se soit vue soumise aux lois générales communes, n’étant plus libre « d’administrer elle-même ses affaires », « suivant ses principes », comme dans l’ancien ordre chrétien (féodal).

La revendication d’indépendance, « l’insurrection contre l’absolutisme », « introduction de l’égoïsme dans le pouvoir civil », dépasse le combat contre l’État bismarckien. Elle synthétise tout un mouvement de réaction contre un processus historique qui tend à dissoudre l’ordre des lois particulières, des privilèges, au profit de l’unité politique des États. Ce combat se joue essentiellement sur le terrain politique, exposant un conflit de souveraineté. C’est avec la Réforme qu’est né selon Ketteler le principe faisant du Souverain (peuple ou prince) le détenteur du droit « de dominer la conscience de ses sujets ». En la matière, volonté du prince ou volonté de la nation, signifient la même chose, elles s’opposent de la même manière à l’ordre naturel et divin, aux « libertés de l’Église » [et des Princes et Princes-Evêques] qui correspondent à cet ordre.

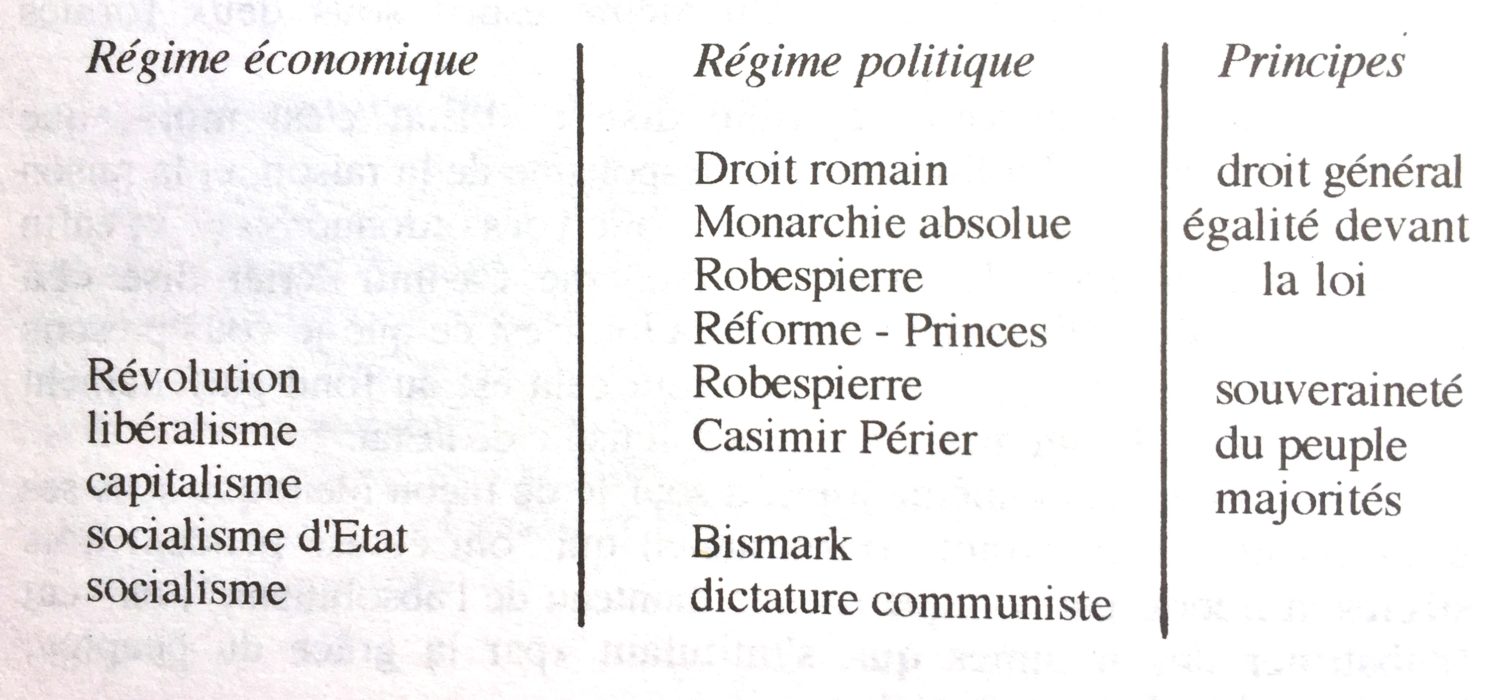

Il ne s’agit pas vraiment ici d’un problème de religion, Ketteler condamne avec autant de vigueur la Réforme allemande et la politique royale française “catholique”. Avec le règne de Louis XIV, indique-t-il, les idées de pouvoir absolu « ont infecté l’ordre social », faisant disparaître les derniers vestiges de « l’ancienne liberté franco-germanique ». En rupture avec l’ordre médiéval, les principes et maximes de ce gouvernement « d’ancien régime » (l’Ancien Régime est pour lui la monarchie absolue) se sont parfaitement accordés avec les principes de la Révolution, comme le signalait déjà Montesquieu : « Un même esprit sous deux formes différentes ».

[…] qu’un souverain légitime dise : “l’État c’est moi” ; que Robespierre dise : “La liberté est le despotisme de la raison, et la raison c’est ce que moi et le comité de Salut public vous ordonnons” […] ; enfin que le grand prophète du libéralisme moderne, Casimir Périer, dise : “La liberté est le despotisme de la loi, et la loi, c’est ce que je vous prescris avec la majorité des Chambres”, — tout cela est au fond parfaitement identique et tend à un même but : l’absolutisme de l’État.

En Allemagne, ce même esprit a soufflé de façon identique sous ses deux formes. Aux princes (protestants) qui « ont écrasé pendant trois siècles la liberté germanique sous le manteau de l’absolutisme », on veut « substituer des hommes qui, s’intitulant “par la grâce du peuple”, brandiront le même marteau. »

L’absolutisme de l’État prépare les conditions de la révolution politique, la monarchie absolue n’a-t-elle pas préparé les voies de la Révolution et de la souveraineté du peuple ? L’État moderne, monarchique ou républicain, pose que les hommes sont égaux, indépendants, souverains, non différenciés ou ordonnés selon leurs conditions. Dans le régime qui affirme la souveraineté d’un prince, comme dans celui qui pose la souveraineté « des mandataires du peuple », l’État instaure un absolutisme « niveleur », une « centralisation despotique » contre l’ordre des « libertés germaniques » et secondairement « chrétiennes ». Le « contrat » (droit égalitaire) devient le seul lien entre les hommes, rompant « l’unité sociale », détruisant les « libertés particulières » (féodales), ne maintenant plus par un lien social organique chaque homme « dans sa condition ».

Réforme, absolutisme monarchique, Révolution, souveraineté populaire, ordre égalitaire, loi générale commune, s’érigent en autant de figures destructrices des rapports sociaux différenciés et hiérarchiques, supprimant les états, les privilèges. Le « libéralisme moderne » (politique) ne constitue lui-même qu’un prolongement de l’absolutisme, étant régi par des rapports qui « ne reconnaissent que l’égalité et l’appellent liberté ». Le libéralisme en politique parle « au nom du peuple », et veut tout faire en son nom, pour mieux nier les libertés corporatives, le « libre-arbitre », et soumettre les consciences à la loi majoritaire.

Pour trouver l’appui des forces sociales qui souffrent des ingérences du pouvoir public ou de l’exploitation capitaliste, on conjugue la lutte contre l’absolutisme et pour « les libertés », à la lutte « anti-capitaliste ». L’État « purement industriel et capitaliste » est associé, dans la sphère politique, à la prédominance du nombre, des majorités, dans les Chambres élues.

Pour s’opposer à la révolution, il faut refuser toutes les formes d’absolutisme qui lui préparent la voie, y compris le droit romain [non germanique].

Comme la succession de tous les absolutismes aboutit nécessairement à poser un peuple sujet politique, il faut en revenir aux ères pré-absolutistes, c’est-à-dire à l’ordre médiéval, opposer à toutes les variétés d’absolutisme, « l’ère de liberté » que « sut réaliser le Moyen Age », réinstaurer la « liberté chrétienne », la « liberté » des « formes allemandes ». Contre « l’abus égoïste » du droit de liberté, on définit une « vraie liberté », ordre au sein duquel les différents « membres de l’État » (communautés locales, territoriales, de métier) reçoivent « d’eux-mêmes », « de leur propre fonds », leur « direction première et fondamentale ».

Puisant dans la loi de Dieu, non dans l’égoïsme humain, une telle conception de la liberté ne s’oppose pas à l’obéissance, mais au contraire la requiert, de même qu’elle exige la reconnaissance de l’autorité, la reconnaissance des lois de l’ordre naturel et surnaturel, et fait admettre la subordination qui résulte de la nécessaire différenciation des divers membres de l’organisme social.

L’originalité de la réflexion de Ketteler ne tient pas dans cette réactivation de la défense des “anciennes libertés”, mais dans la rénovation du thème au moyen des vocables « autonomie », « autonome », d’expressions telles que « administrer soi-même ses propres affaires », « gouvernement de nous-mêmes par nous-mêmes », reformulations, qui dans le contexte social de l’époque, peuvent faciliter au sein de catégories de population dépourvues de traditions démocratiques républicaines, la pénétration des conceptions politiques de la réaction. On revendique pour l’Église le droit de régler ses affaires selon ses propres principes, indépendamment des lois générales de l’État, on revendique ce même droit pour les familles, associations, corps de métiers, états, communes, paroisses, jurandes : « gouvernement de nous-mêmes par nous-mêmes », faculté pour chaque communauté de « s’administrer elle-même », « dans la sphère de ses propres affaires ». On exalte la « libre autonomie », « des plus bas degrés jusqu’aux sommets les plus élevés de la vie politique ».

Postulant l’existence d’une unité pré-donnée, l’ordre des autonomies s’ordonne de lui-même en un ensemble de cercles refermés les uns sur les autres, à l’image de l’ordonnance générale de l’univers. Contre l’idée d’une véritable souveraineté et d’une accession aux affaires politiques générales, c’est au sein d’un tel ensemble de cercles que le peuple peut, selon Ketteler, exercer son pouvoir. Gérant ses « propres affaires » au sein des sphères où il déploie son activité immédiate, le peuple n’a pas à affirmer sa volonté sur les affaires générales, communes, de la société. Chaque homme passe sa vie au sein de communautés restreintes, d’habitat, de travail, et c’est exclusivement au sein de celles-ci, à la place qui lui est assignée, dans le cadre de l’ordre établi et de la soumission à l’autorité et aux hiérarchies nécessaires, qu’il peut participer à « l’administration de son activité ». La réalisation de l’ordre des autonomies s’oppose à l’exercice du pouvoir souverain du peuple. Celui-ci, n’étant plus assigné qu’au particulier, à l’administration, la gestion d’activités immédiates, ne peut acquérir ou perd sa qualité de peuple politique.

Substituer la représentation organique à la souveraineté politique

Comme le fait Ferdinand Tönnies, Ketteler systématise l’opposition entre deux formes d’association humaine : la forme mécanique et la forme organique.

La forme mécanique, « agglomération matérielle » d’hommes, « unis sur le principe de l’intérêt », agit extérieurement sur les choses. A l’inverse, la forme organique, animée par un « principe vital », un « lien moral interne », unit et relie « de l’intérieur » les hommes. L’ordre des autonomies participe de la forme organique, de l’union voulue par Dieu, à ce titre, elle peut, au contraire de la forme mécanique, « enchaîner le génie de la révolution ».

La forme organique s’ordonne en un ensemble différencié et solidaire. La liaison organique des différences manifeste la solidarité des membres inégaux, le corps est tout à la fois unitaire et pluraliste.

* L’ordre organique des autonomies est inégal. L’égalité absolue dans la société est en contradiction avec l’ordre naturel. Ce n’est pas dans la situation terrestre, comme le professent les socialistes, que réside la véritable égalité, mais dans la possession de « biens supérieurs », qui « ne laissent plus guère sentir l’inégalité temporelle ». L’inégalité des facultés a été voulue par la Providence, afin de constituer des organismes différenciés au sein desquels le concours mutuel prévaut.

* Les corps organisés, régis par un principe interne, convergent vers un « foyer vital » commun. « L’âme », unité postulée, fait le lien intérieur. « Tout est libre et indépendant », c’est en vertu de sa propre autonomie que chaque membre se rattache à tout le corps, les organes inférieurs aux organes supérieurs, « remontant jusqu’à l’organe suprême qui ramasse et concentre les parties en un seul individu ».

L’ordre organique présuppose une harmonie pré-établie qui doit elle-même être imposée par un organe d’autorité qui fait partie du corps. Pour que chaque partie demeure « rattachée » à tout le corps, l’ensemble solidaire des autonomies qui régit « librement » la société, doit être maintenu par un système de places sociales pré-assignées. Dieu lui-même veut que les hommes passent leur vie et atteignent leurs buts « répartis en différentes conditions sociales ». L’homme, être social, ne peut vivre seulement pour lui-même, il a besoin d’association et doit appartenir à des communautés. Au sein des communautés, chaque membre peut concourir au bien du corps, il n’y a pas d’égoïsme des membres, la solidarité est nécessaire. Les « membres doivent s’adapter aux membres ». Tous les êtres selon la loi divine doivent être assujettis aux lois de la variété, de l’ordre, de la subordination. Plus ils s’efforcent d’entrer dans la place qui leur est assignée, plus ils réalisent « cette belle ordonnance de l’univers dans laquelle toutes les créatures atteignent leur destination ». Concourant à la réalisation du plan divin dans l’univers, cherchant la place que Dieu leur a marquée, la “liberté” des êtres partout se transforme en obéissance et subordination à l’autorité.

Le maintien ou la reconstitution de la forme organique implique le refoulement de la forme mécanique. La forme mécanique d’association en effet « change la nature » et détruit l’ordre. Les êtres ne sont plus unis comme parties d’un même corps, chacun se conduit selon son intérêt propre, faisant régner l’égoïsme dans la vie sociale, égoïsme qui est au fondement de la Révolution. L’État moderne, « par la grâce des hommes », supprime la solidarité nécessaire et l’adaptation des membres inégaux les uns aux autres. « Essentiellement égaux », les hommes deviennent indépendants de leurs semblables, liés par le seul contrat. « Atomes matériels », « grains de poussière de même valeur », ils sont les éléments d’une société conçue comme simple juxtaposition d’éléments, sans principe de cohésion interne. Réputés « unités de même valeur », sans place spécifique assignée dans l’ensemble du corps social, les individus ne sont plus considérés que sous le rapport du nombre. De la sorte, la forme mécanique d’association conduit, en matière d’institutions politiques, à faire prévaloir un « régime constitutionnel », cette « espèce de souveraineté du peuple qui considère la volonté des hommes et non la volonté de Dieu ».

Refouler la forme mécanique, c’est combattre la liberté fallacieuse du libéralisme (politique), le principe de souveraineté du nombre, le régime constitutionnel qui engendre l’absolutisme du peuple, de l’État, des partis. Au sein de ce régime, comme il n’existe pas vraiment de volonté collective, on a recours à la « fiction » de la « majorité de la nation ». Le peuple, par les élections, a pour seul droit de choisir ses geôliers. Les intérêts du « vrai peuple » ne sont pas représentés, seulement ceux des « partis ». Les partis font croire au peuple qu’ils ont en vue ses intérêts, mais en fait les meneurs agissent en son nom à seule fin d’obtenir le pouvoir pour eux-mêmes.

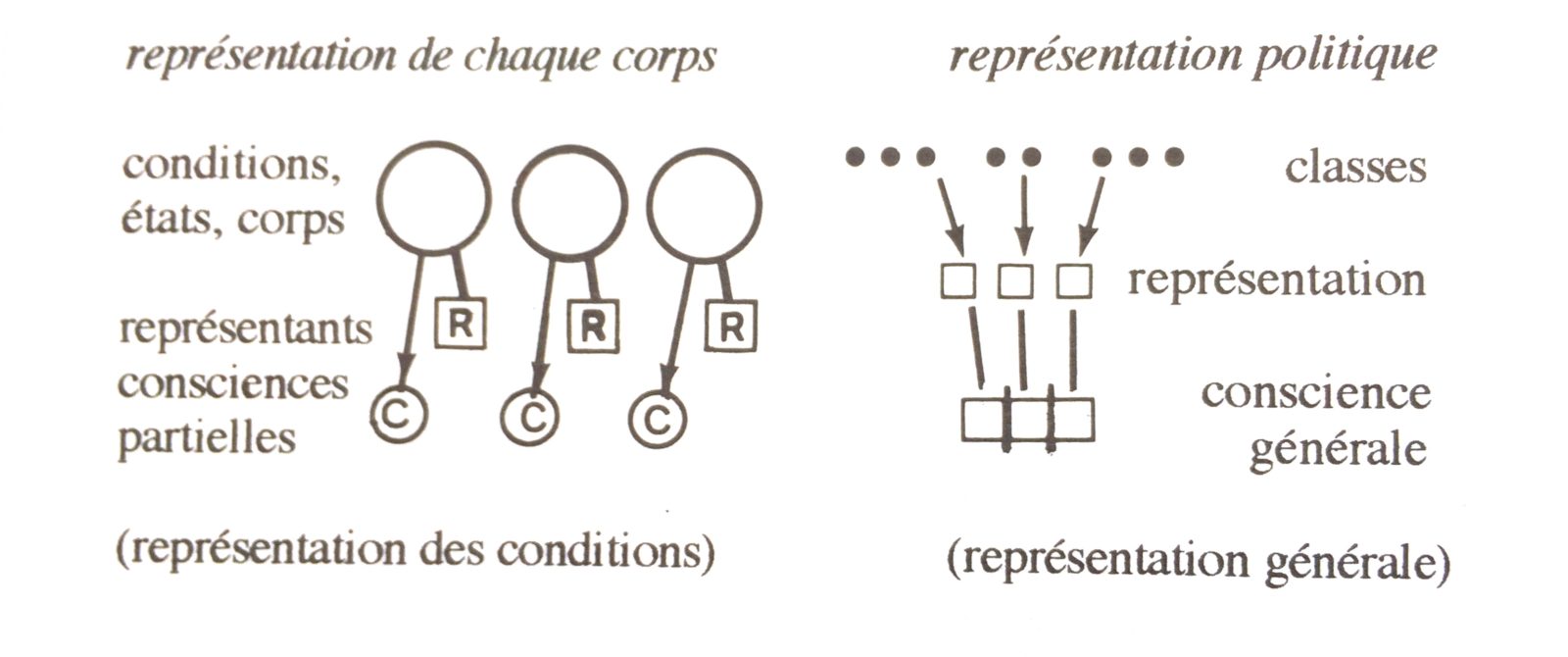

Mettant à profit les “déviations” des régimes de représentation formellement fondés sur le principe de la souveraineté populaire, Ketteler condamne le principe même de la souveraineté du nombre, le droit égalitaire des individus à participer à la définition du bien commun pour toute la société. Affirmant que le principe de représentation politique moderne ne peut exposer les intérêts du « vrai peuple », il propose de le remplacer par un mode organique de représentation, correspondant aux « liens naturels », aux « véritables libertés ». La constitution doit ainsi être fondée sur une représentation des états (Ständische Verfassung) et des corporations, qui recèlent les qualités des êtres organisés. Le classement par états expose les liens qui résultent « naturellement » de la vie humaine (famille, commune, métier, province, Église). Se basant sur un tel classement, la constitution réalise « le vrai gouvernement de soi-même par soi-même », la « vraie autonomie », la « vraie représentation populaire ».

Ketteler admet toutefois qu’il faille s’adapter aux « nouvelles conditions de la production » et pour cela conférer « une nouvelle forme aux états ». La représentation des intérêts de chaque « classe » ou « condition » devra ainsi s’actualiser au sein de grandes corporations. A chaque « classe ou condition » correspondront des institutions particulières, une « conscience particulière », dans le respect de « l’enchaînement organique » de la vie politique et sociale. Un tel mode de représentation des états, chacun étant compétent « sur ses propres affaires », ne récuse pas l’unité du gouvernement et sa compétence sur les affaires générales. Les représentants des différentes « conditions » ne sont plus, à l’instar des députés, insérés dans un système de « représentation du nombre », et ne sont plus en conséquence « obligés en toute chose de tout représenter ».

Par une telle réorganisation de la vie sociale, les « questions de la vie matérielle », « celles qui importent vraiment aux ouvriers » seraient réellement prises en compte, tandis que les questions politiques « qui n’ont d’intérêt que pour une infime minorité » cesseraient d’être du ressort du grand nombre. L’ouvrier, n’étant plus « abandonné à son sort », isolé de tous les êtres de son état, se trouverait intégré dans « sa condition », sa vie régie par les règles de sa communauté d’appartenance. Les ouvriers seraient ainsi pourvus d’une « conscience particulière » correspondant à leur condition, « respectant l’enchaînement organique de la vie politique et sociale ». A même de participer à la gestion ou à l’administration des affaires qui concernent leur condition, ayant le droit de « participer à l’exploitation » du travail, les ouvriers ne seraient plus appelés à se prononcer sur les affaires générales, hors du ressort de leur compétence.

Cette « conscience particulière » de sa condition, que définit Ketteler, n’est pas la conscience de classe moderne. La conscience de sa condition n’expose que le mode immédiat d’existence des individus dans leur sphère particulière d’activité. La conscience de classe est elle une conscience politique, c’est-à-dire une conscience des rapports, des contradictions, des finalités, de l’ensemble de la société, de la cité. Ce n’est pas une « conscience organique », à la manière de Tönnies, conscience » en tant qu’émanation immédiate des valeurs d’un état, d’une condition, donnés.

Postérité de Ketteler

La thématique de Ketteler semble avoir inspiré, outre Léon XIII, de nombreux catholiques autrichiens et allemands, mais aussi des théoriciens français, tels Patrice de la Tour du Pin et Albert de Mun, ainsi que de nombreux modèles d’organisation corporative, posés comme moyen de surmonter les contradictions du mode de production capitaliste en crise, et faire face au danger socialiste.

Entre 1892 et 1905, de nombreux opuscules sont consacrés en France aux idées de Ketteler. Dans la préface de l’ouvrage que l’abbé A. Kannengeiser lui consacre, Ketteler et l’organisation sociale en Allemagne, l’auteur pose en modèle à imiter l’exemple allemand. La réorganisation de « l’armée catholique » dans ce pays, lui semble en effet avoir permis, « contre les progrès alarmants du socialisme », de « neutraliser les efforts de la démocratie révolutionnaire » et d’avoir fait « tomber les murs de Carthage ».

Certains thèmes de l’autonomie corporative et des libertés particulières se retrouveront encore dans les théories autogestionnaires modernes.

Références

Georges Michon, Les documents pontificaux sur la démocratie et la société moderne, Rieder, Paris, 1928.

Ketteler, Textes choisis, présentés par G. Goyau, Blond, Paris, 1907.