Les thèmes donnés en titre seront abordés sans que soit reprise en compte toute l’articulation du Contrat social. On va en premier lieu, en partant de ce qui a été énoncé à propos de Bodin, situer la problématique de Rousseau par rapport aux questions du droit politique et de la souveraineté.

Les pièces du droit politique chez Bodin

On peut poser que chez Bodin, le droit politique (qui n’est pas “le droit” tout court), se fonde sur le principe de souveraineté, âme de la république. La relation entre droit politique et république n’est pas fortuite. Le droit politique est le droit qui régit la polis, la Cité, la société politique, ce qui concerne les affaires générales, communes. Il est distinct du droit privé qui concerne les rapports entre particuliers. Il est distinct du droit, conçu comme simple principe d’effectivité, extension du pouvoir d’un maître, d’un Prince.

Le droit politique concerne bien la république, dans le sens “chose publique”, finalité publique, même s’il peut envisager qu’un gouvernement monarchique puisse présider à cette finalité publique. Le monarque, et son pouvoir, ne sont pas considérés comme un simple déploiement de la qualité de chef, de seigneur, ou de maître d’un domaine. La souveraineté, cela a été souligné, est l’âme de l’association politique dénommée République, avant d’être l’attribut d’un roi, d’un peuple, ou d’une aristocratie.

La souveraineté est ce qui fait « tenir ensemble » les éléments de l’association politique. Sans souveraineté, le navire, le corps politique est démembré, sans “forme”, réduit à des éléments sans principe de cohésion et sans finalité. Le corps politique ne peut se maintenir, durer, sans souveraineté. La souveraineté donne forme à la société politique, elle est la clé de voûte du droit politique. Ce n’est pas une simple expression de puissance, de force, de contrainte (du type « monopole de la puissance légitime » de Max Weber), comme peut l’être le pouvoir domestique (pouvoir du maître sur un domaine).

La souveraineté est une construction politique. Elle n’est pas la résultante d’un processus spontané, involontaire, du laisser-faire, des rapports de force. Du ressort de la pratique, elle est qualitativement distincte de ce processus, même si celui-ci a pu historiquement en poser les conditions. (Une part du droit privé peut au contraire se constituer en tant que simple prolongement codifié du mouvement spontané des échanges).

La souveraineté est encore moyen de lutte contre l’ordre communautaire et féodal et contre les processus involontaires, le laisser-faire, qui supposent la prévalence des lois particulières, des rapports de force.

Les pièces du droit politique chez Bodin sont :

— La souveraineté (qui assure l’indépendance de la société politique, et par conséquent la possibilité que le tenant de la souveraineté — roi ou peuple en corps— puisse exercer effectivement celle-ci).

— La finalité publique (subordonnant le privé et le communautaire) : quelque chose en commun, mais pas tout en commun.

— La loi souveraine commune : c’est la loi et non le glaive ou la puissance spirituelle (appareillage idéologique) qui structurent l’association politique. (A terme, le principe d’une loi commune a pour corollaire l’égalisation citoyenne, au moins égalité devant la loi sinon toujours l’égalité dans la formation de la loi).

Le principe de légitimité se trouve dans la souveraineté elle-même, en tant qu’elle donne forme, cohésion à l’association politique, pour la poursuite d’un bien commun, contre l’anarchie, les luttes destructrices. L’indivisibilité, l’inaliénabilité, l’indépendance, le caractère absolu de la souveraineté, sont ceux de l’association politique elle-même. Comme le navire est démembré sans la forme (étrave, proue, poupe) qui le structure, l’association politique est détruite s’il n’y a plus de souveraineté, c’est-à-dire de lien politique qui lui confère sa forme propre et sa finalité.

Bodin donne les éléments d’un droit politique moderne qui rompt avec les formes domestiques, claniques, féodales, communautaires. Sous cet angle, des points communs existent entre l’articulation théorique qu’il propose et celle du Contrat social. Les différences portent sur le tenant de la souveraineté, qui pour Rousseau doit être le peuple (ce qui n’est pas sans implications sur sa conception de la société légitime, de l’ordre politique à construire, notamment pour tout ce qui a trait à la formation de la loi).

Le droit politique chez Bossuet et Fénelon

Avant d’aborder la question du principe de souveraineté dans le droit politique de Rousseau, il n’est pas inutile de s’intéresser à deux penseurs de la monarchie au XVIIe siècle, Bossuet et Fénelon. Bossuet est le plus souvent présenté comme un ennemi de la démocratie, et Fénelon comme un de ses précurseurs. Pour décider si de telles caractérisations sont propres ou impropres, il importe de voir quelles sont leurs conceptions du droit politique, et en conséquence d’apprécier qui se révèle le plus favorable à la formation des conditions d’un possible exercice de la souveraineté du peuple.

Schématiquement, on peut dire que Bossuet se heurte aux mêmes contradictions que Bodin, même si le principe de la souveraineté politique de l’État s’est affermi en France. Bossuet défend une conception unitaire, s’opposant aux survivances féodales, à la prévalence des droits particuliers, à l’anarchie engendrée par la concurrence des intérêts privés. Face à de tels facteurs de division, il pose une unité extérieure, en Dieu, unité manifestée sur terre par le monarque. Dieu, les lois naturelles, semblent pour lui figurer les lois nécessaires, conformes à l’essence des choses en matière sociale, qui veulent l’unité et la poursuite du bien commun. Le recours au divin autorise une condamnation des processus involontaires de division et d’anarchie sociales. Mais c’est sur terre qu’il faut instituer la société politique, société politique qui ne ressort pas spontanément de la fréquentation mutuelle, des échanges spontanés entre les hommes. On doit ainsi passer de l’état de nature (anarchique) à l’état social construit, en conformité avec les lois divines.

« […] A regarder les hommes comme ils sont naturellement […] on ne trouve que l’anarchie, c’est-à-dire dans tous les hommes une liberté farouche et sauvage, où chacun peut tout prétendre et en même temps tout contester ; où tous sont en garde, et par conséquent en guerre continuelle contre tous ; où le droit même de la nature demeure sans force puisque la raison n’en a point ; où par conséquent il n’y a ni propriété […] ni repos assuré, ni à vrai dire aucun droit, si ce n’est celui du plus fort. Encore ne sait-on jamais qui l’est puisque chacun tour à tour le peut devenir . »

Si l’on ne tient pas compte de ce qui est considéré comme relevant ou non de l’ordre naturel ou de l’ordre social, “l’état de nature” décrit par Bossuet ressemble fort à celui du Contrat social. Il pose la nécessité d’un droit politique, capable de régler la vie commune, faire tenir ensemble les éléments séparés et en lutte, accéder à l’état civil ou social.

Pour Bossuet, la cohésion vient de la soumission commune à une même puissance, faute de quoi la vie sociale est détruite. Et c’est sur la base de l’anarchie même qui règne dans la société, que se développe le besoin d’un gouvernement commun.

« Tout se divise et se partialise parmi les hommes. Il ne suffit pas que les hommes habitent la même contrée ou parlent le même langage, parce qu’étant devenus intraitables par la violence de leurs passions, et incompatibles par leurs humeurs différentes, ils ne pouvaient être unis à moins de se soumettre tous ensemble à un même gouvernement qui les réglât tous. »

« […] du fond de cette anarchie […] sont sorties toutes les formes de gouvernement, la monarchie, l’aristocratie, l’état populaire et les autres. »

« C’est par la seule autorité du gouvernement que l’union est établie parmi les hommes. »

C’est aussi par un gouvernement, une loi commune (et non par une “identité d’origine”), que peut être institué le peuple, en tant que peuple politique (et non peuple ethnique, culturel, etc.). Le peuple est une construction, il ne peut être peuple (et moins encore souverain), sans association politique. L’unité du peuple se fait en présence d’une autorité supérieure, qui est pour Bossuet, Dieu. (D’autres principes supérieurs de médiation sont envisageables).

« Le peuple ne pouvait s’unir en soi-même par une société inviolable, si le traité n’en était fait dans son fond en présence d’une puissance supérieure […]. Le traité […] a un double effet : il unit le peuple à Dieu, et il unit le peuple en soi-même. »

Dans l’état de nature, les communautés peuvent lutter les unes contre les autres, ce ne sont pas encore des véritables peuples (association politique). Ils ne peuvent par conséquent être souverains. La souveraineté n’est concevable que si le peuple est institué, constitué en corps unitaire.

« Il peut bien y avoir des familles, et encore mal gouvernées et mal assurées ; il peut bien y avoir une troupe, un amas de monde, une multitude confuse ; mais il ne peut y avoir de peuple parce qu’un peuple suppose déjà quelque chose qui réunisse, quelque conduite réglée et quelque droit établi, ce qui n’arrive qu’à ceux qui ont déjà commencé à sortir de cet état malheureux, c’est-à-dire de l’anarchie. »

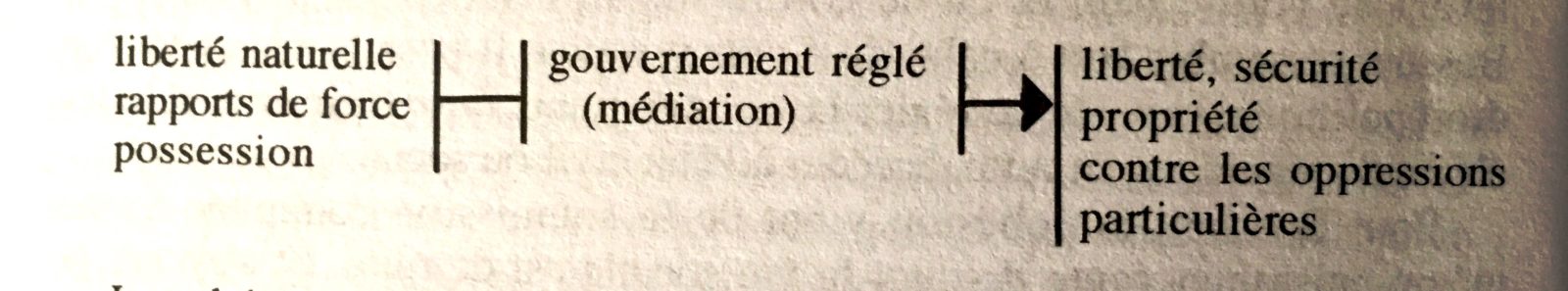

Par un gouvernement réglé, les groupes, les individus, aliénant leurs forces particulières, instables, en lutte les unes contre les autres, peuvent les réunir en une force commune, qui rend chacun plus fort, plus assuré.

Le schéma n’est pas si éloigné de celui du Contrat social, bien que le principe d’une égalité devant la loi soit seul formulé, non celui d’une égalité dans la contribution à sa formation.

Les différences sont importantes, puisque la souveraineté monarchique est privilégiée. Mais il faut bien voir que Bossuet opère une distinction entre forme d’État et forme de gouvernement, et qu’il admet en théorie d’autres formes que la forme monarchique. La monarchie est surtout légitimée par un ensemble de principes de convenance, en relation avec les conditions historiques (caractères sacré, paternel, permettant la cohésion) plus que par une justification théorique.

Passons à Fénelon. Il passe pour démocrate, dans la mesure où il s’oppose à la monarchie absolue. Il faut toutefois préciser que pour lui absolu est l’équivalent de despotique (et non d’indépendant, indivisible, non soumis à une autre puissance). Son propos vise essentiellement, sous couvert d’anti-despotisme, à contester le caractère indépendant, non soumis à d’autres puissances, de la souveraineté. Aussi préconise-t-il la mise en place de Conseils, corps intermédiaires, Parlements provinciaux, qui relèveraient des pouvoirs de la noblesse la plus ancienne.

Son anti-absolutisme se fait au nom de la défense des privilèges seigneuriaux et de l’inégalité du régime des ordres. Il récuse le principe de souveraineté, en tant que puissance active, au nom des “lois fondamentales”, reproduction à l’identique de la hiérarchie sociale et des lois particulières (prérogatives de la noblesse). Son anti-absolutisme ne vise pas seulement le monarque, l’absolutisme du peuple lui paraît infiniment plus dangereux pour les privilèges nobiliaires, et sa critique du despotisme royal tient aussi au fait qu’elle peut conduire à la révolution.

Un tel anti-absolutisme se présente pour partie comme une régression par rapport à l’instauration du droit politique moderne (souveraineté, domaine public, loi générale commune, association politique, égalité devant la loi). Il vaut pour le maintien ou la reconstitution des rapports de force, des règles privées, des formes de pouvoir seigneuriales. De ce point de vue, le modèle de Fénelon, malgré les apparences, prépare moins que ceux de Bodin ou Bossuet, l’avènement de la forme républicaine à souveraineté populaire.

Rousseau et l’ordre social légitime

Au début du Premier Livre du Contrat social, Rousseau indique :

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. »

La nature de l’homme (nature-essence et non nature-origine), a pour attribut la liberté (« l’homme est né libre »). Ceci ne signifie pas que dans les conditions réelles de la vie avec d’autres hommes, il y ait liberté (« partout il est dans les fers »).

« Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir répondre à cette question. »

Rousseau ne s’interroge pas on le voit sur une quelconque genèse des formations sociales, mais sur le fondement d’un ordre social légitime.C’est précisément l’objet du Contrat social (qui porte dans son intitulé : Principes du droit politique].

Selon lui, “l’état social”, la société (au sens développé du terme) ne ressort pas du mouvement involontaire, des processus spontanés de rencontre entre les hommes. Le mouvement spontané ressort de “l’état de nature”, tel qu’il le définit dans le Contrat social : hommes guidés par leur instinct, soumis à des rapports de force et de dépendance, hommes qui « s’entre haïssent à proportion que leurs intérêts se croisent ».

La société, est pour sa part fondée sur des conventions. C’est dire qu’elle est le produit d’une construction (artificielle) et non d’un processus naturel (involontaire).

La problématique du Contrat social, c’est de dégager la nature des conventions qui peuvent fonder l’ordre social légitime.

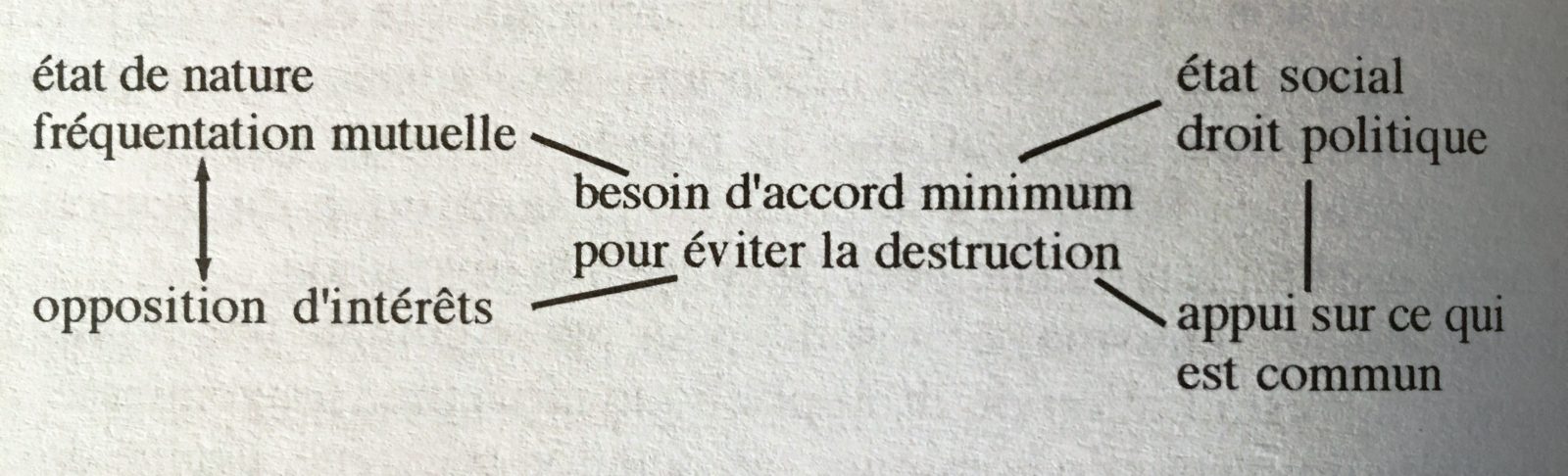

Premier aspect — le rapport entre mouvement spontané et construction politique :

Par le droit politique, on transforme les conditions initiales (sans nier leur effectivité), en prenant appui sur un des éléments de la contradiction : besoin d’accord. On ne nie pas les hommes « tels qu’ils sont », on vise à les transformer par la mise en œuvre d’une forme commune.

« Prendre les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. »

Comme chez Bodin et Bossuet, le rôle de l’État, des formes politiques, dans lesquelles se trouvent les hommes déterminent leur façon d’être en société. L’homme forme et transforme l’homme par des médiations spécifiques. Le gouvernement « bien réglé » fait les hommes vertueux, le gouvernement « mal réglé » fait les hommes corrompus. Il y a valorisation de ce qui est formé, acquis, par rapport aux conditions prédonnées. Toutefois chez Rousseau, il n’y a pas devoir d’obéissance si le gouvernement est mal réglé, ne recherche pas le bien public. Si la société est légitime (bon gouvernement), l’homme se doit à la Cité, si elle ne l’est pas (mauvais gouvernement), l’homme ne se doit qu’à lui-même.

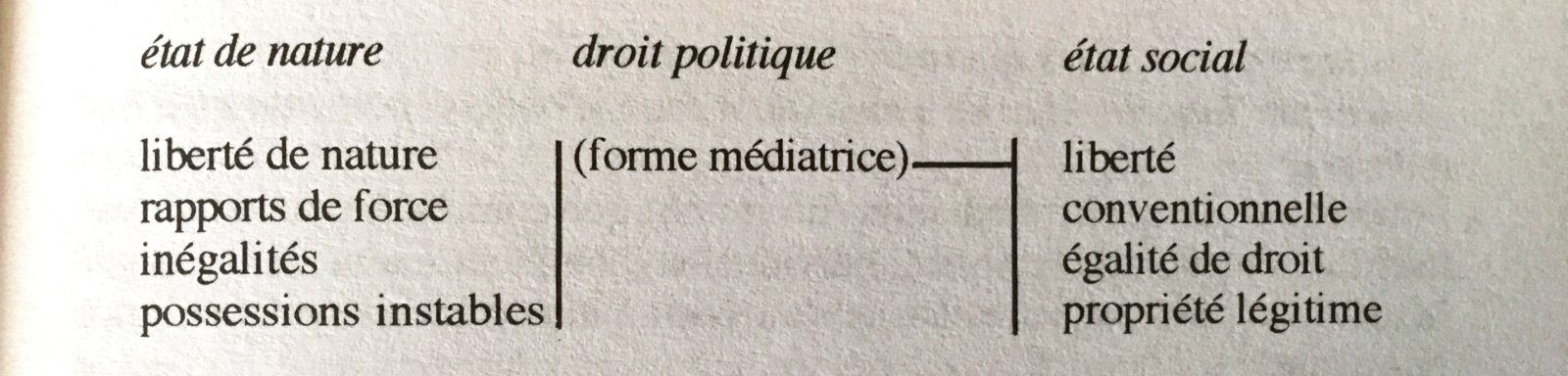

Deuxième aspect — la finalité (état social) et la forme médiatrice qui l’institue (droit politique) :

L’état social est une “état” (une forme spécifique d’organisation sociale) qui permet de réaliser la “nature” (essence) de l’homme, en le transformant, sur la base de sa qualité spécifique d’homme.

Entre ce que l’on aliène et ce que l’on reçoit, il existe une forme d’équivalence, ce que l’on donne sous une forme particulière, privée (liberté de l’état de nature), vous est rendu sous une autre, sociale (égale liberté de l’état civil).

Comme il l’indique lui-même, Rousseau propose par là une “méthode” pour la formation des sociétés politiques (légitimes). C’est par le droit politique que se forme la liberté civile, l’égalité, le droit de propriété (y compris de soi-même). Sur cette base peut se réaliser l’individuation, nécessaire à l’association politique. Le peuple peut être institué en corps politique et jouer effectivement le rôle du souverain. Ainsi, il n’existe « qu’une seule façon d’unir les hommes », en fonction de conditions effectives données.

Quelles sont ces conditions ? Celles du mouvement spontané qui comporte deux tendances : opposition des intérêts particuliers, nécessité en raison de cette opposition de l’établissement des sociétés.

« Si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. »

L’opposition des intérêts rend nécessaire la société, mais ce qui la rend possible c’est l’existence d’un accord (sur des finalités, besoins, communs). Pour que la société puisse se constituer, termine-t-il,

« c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée ».

Autrement dit, on ne peut réunir les hommes qu’avec un gouvernement selon l’intérêt commun. Le gouvernement fondé sur les intérêts particuliers, privés, ne peut unir les hommes. Pour qu’il y ait société (légitime), le gouvernement ne peut être le simple prolongement, l’appendice du mouvement spontané des échanges privés. Celui-ci ne peut suffire à fonder une société politique. Le droit politique doit être élevé au-dessus des rapports immédiats.

Une contradiction toutefois doit être surmontée. La “forme politique” à construire devra tout à la fois être guidée par la recherche du bien commun et assurer la liberté de chaque associé. Il faut trouver

« la forme politique d’association qui défende et protège la force commune »,

et qui défende et protège

« la personne et les biens de chaque associé »,

« et par laquelle chacun s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même ».

On a vu par quelle médiation (droit politique commun) pouvait se réaliser la protection de la liberté individuelle. Comment maintenant trouver la méthode selon laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même.

— Premier élément, la forme de la convention, qui doit lier les associés.

La convention doit être volontaire, sinon la liberté serait aliénée, et l’on obéirait à un autre que soi-même.

Elle doit être générale, sinon l’égalité ne serait pas réalisée et mettrait en péril la liberté. La convention générale donne une base équitable : conditions égales pour tous, même droits, mêmes devoirs, pas de rapports de dépendance.

— Second élément, la fin visée.

La finalité de l’association est le bien commun comme chez Bodin ou Bossuet. Ce bien commun toutefois ne peut être ici atteint que si les aliénations consenties sont volontaires et également réparties. Les moyens de réaliser le bien public, sont comme pour Bodin et Bossuet, le droit politique, la loi commune, l’égalité devant la loi (contre les ordres partiels, les privilèges, la concurrence, le laisser-faire). Mais pour Rousseau, le principe d’une équivalence entre ce que l’on aliène et ce que l’on reçoit est essentiel. Il ne peut y avoir d’un côté un roi souverain, de l’autre des sujets, mais de mêmes hommes, tour à tour citoyens et sujets, formant la loi et y obéissant. Équivalence entre versants actifs et passifs du droit politique, équivalence entre droits et devoirs.

La forme légitime de l’association politique (ou république) se présente alors comme suit :

« Cette personne publique qui se forme par l’union de toutes les autres prend le nom de république ou corps politique. Le corps est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. Les associés prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens, comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. »

Les éléments distingués par Rousseau sont les différentes faces, ou formes, d’une même chose, considérés sous différents rapports.

Les associés, en nom particulier, sont à la fois citoyens et sujets. En tant que collectif d’associés, ils se nomment le peuple. Le peuple qui fait les lois y est aussi soumis. Comme Souverain, il joue le rôle actif de formation de la loi, que l’État fait appliquer par le gouvernement.

Le corps politique est un corps artificiel, c’est-à-dire humainement construit. Fondé sur des conventions, il ne tient que par les principes du droit politique qui le constitue. Il n’a d’existence, comme le navire de Bodin, que pour autant qu’il demeure fondé sur la convention politique des associés, et sur les clauses du contrat (égalité, équivalence). Si le pacte est rompu, le corps se dissout. Le corps politique n’est donc pas assimilable à une communauté “naturelle”, de sang, de culture. Sa légitimité est d’ordre politique, liée aux finalités et clauses du contrat. [Par analogie on peut comparer ce schéma à celui d’une société savante. Constituée en vue d’un but commun — la connaissance —, celle-ci se donne des règles communes lui permettant d’atteindre ce but. Si l’on ne cherche plus à atteindre ce but, si les règles communes ne sont pas respectées, ou si les associés se séparent, la société savante, construction artificielle, n’a plus d’existence]. Mais à la différence du modèle de Bodin, la constitution de la souveraineté repose sur une convention entre tous les associés, ceux qui obéissent à la loi sont ceux-là même qui l’ont formée. Il y a pleine correspondance entre contenu et forme politique.

Souveraineté et gouvernement

Même si Rousseau utilise parfois le terme gouvernement dans un sens large (gouvernement d’une société), il opère une distinction entre souverain et gouvernement, volonté directrice et puissance d’exécution.

Dans le corps politique, la volonté souveraine est à l’origine de la loi. Le gouvernement est soumis à cette loi, il n’est que le commis du souverain.

La volonté souveraine ne porte que sur des objets généraux, la puissance exécutive consiste au contraire en actes particuliers. Pour que chaque instance demeure légitime, les deux ne doivent pas être confondues.

Le gouvernement ne doit pas donner les lois. Le souverain qui donne les lois ne doit pas gouverner.

— Le gouvernement doit toujours rester dans la dépendance de la volonté générale qui ressort du Souverain. C’est là précisément « la matière la plus difficile des institutions politiques », « l’abîme de la politique ». Le gouvernement tend constamment à usurper le pouvoir de faire les lois, prendre la place du souverain, conduire à ce que le peuple délègue sa volonté.

— Le Souverain ne doit pas en corollaire, se confondre avec le gouvernement. S’il ne doit jamais aliéner son droit de vouloir, il lui faut au contraire être représenté dans le pouvoir. Il ne doit pas exercer de fonction gouvernementale, mais diriger le gouvernement par les lois. Pourquoi ?

Si le souverain se centre sur les actes particuliers, il cesse de se situer dans la généralité et retourne à l’état de nature. L’exécution, le pouvoir portent sur des affaires particulières. Pour que le peuple reste peuple (association, corps politique souverain), il doit s’intéresser aux affaires publiques, générales de la société. S’il s’en détourne, en se centrant sur le particulier, il perd sa qualité de peuple (association, corps politique) et ne peut plus jouer plus son rôle de souverain.

La focalisation sur le particulier, l’adhérence entre la loi et son exécution, impliquent pour le peuple l’abandon de sa volonté de direction des affaires communes, publiques. Ne confondant pas délégation de vouloir et délégation de pouvoir, Rousseau n’est pas ainsi un partisan de thèses qui mettraient en avant la gestion (ou l’auto-gestion) des affaires particulières, au détriment des affaires générales.

Références des textes cités :

Bossuet (Jacques Bénigne), Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, Histoire des variations des Églises protestantes, Hachette, 1892.

Fénelon (François de Salignac de la Mothe), Textes et lettres politiques, Paris, 1921.

Rousseau (Jean-Jacques), Du contrat social, Écrits politiques, Oeuvres, III, La Pléiade, 1964. Voir aussi les introductions de Robert Derathé.